Journal: Philosophie Jetzt – Menschenbild, ISSN 2365-5062, 7.Februar 2019

URL: cognitiveagent.org

Email: info@cognitiveagent.org

Autor: Gerd Doeben-Henisch

Email: gerd@doeben-henisch.de

Letzte Änderungen: 9.Febr.2019 (Zusätzliche Zwischenüberschriften; Schlagworte hinzugefügt; einen Satz verschoben)

KONTEXT

Der Kontext für diesen Beitrag ist eigentlich der ganz normale Alltag, wie jeder ihn erlebt. Allerdings war mir schon im Juni 2018 anlässlich einer Veranstaltung zum Populismus in Europa aufgefallen, dass die berühmten ‚Echokammern‘, die man in vielen sozialen Netzen entdeckt zu haben glaubte, irgendwie nicht auf bestimmte Gruppen beschränkt sind. Bei näherer Betrachtung kann man das vage Konzept der Echokammern nahezu auf jede soziale Gruppierung anwenden. Infiziert von diesem Gedanken sah ich viele Alltagsphänomene plötzlich ganz anders …

JEDER IST SEINE EIGENE ECHOKAMMER …

Wenn man sich in seinem eigenen Alltag umschaut wird an nicht umhin kommen, festzustellen, dass jeder einzelne ein ‚individuelles Weltbild‘ mit sich herum trägt, das aus sich heraus unsichtbar ist, so lange jemand nichts sagt und tut. Sobald aber dieser Jemand anfängt, etwas zu tun oder zu sagen, zeigen sich Fragmente des individuellen Weltbildes. Wenn man irgendwann genug viele Fragmente von jemandem gesammelt hat — oder sehr schnell in eine intensive Debatte mit dem anderen eingetreten ist –, zeigt sich dann, dass jeder seine liebgewordene Glaubenssätze über die Welt hat, an denen er nicht rüttelt, und von denen aus er seine Schlüsse zieht. So umgänglich jemand auf den ersten Blick scheinen mag, sobald es ‚zur Sache geht‘ hört bei den meisten die ‚Umgänglichkeit‘ auf. Und dies hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. Wie viele akademisch trainierte Menschen — einschließlich Doktortitel oder mehr — reagieren genauso so, sitzen in ihrem geistigen Käfig, und lassen sich — kennt man mal ihre ‚Lieblingsüberzeugungen‘ — fast beliebig mit diesen Lieblingsüberzeugungen aufwecken, in Wallung bringen, ärgern, oder — wenn man sie manipulieren will — genau damit Ködern, eine gute Stimmung verbreiten, den Eindruck erwecken, man denke und fühle doch das Gleiche, usw.

Es ist daher nicht zufällig, dass sich Menschen in neuen, fremden Umgebungen — und sei es auf einer Party mit vielen ‚Unbekannten‘ — erst einmal nach solchen Gesprächspartnern suchen, die ‚Ähnliches reden wie man selbst‘ (manche bleiben vorzugsweise den ganzen Abend alleine sitzen, um sich unbequeme Überraschungen zu ersparen). Hat man ‚ähnlich erscheinende‘ Personen gefunden, tendieren viele dazu, sich mit diesen ‚zusammen zu rotten‘ in einer ‚Zone der Vertrautheit‘. Das waren früher die berühmt berüchtigten Stammtische, das sind die ganzen Freundeskreise, die Vereine, ‚Netzwerke‘, Burschenschaften, und neuerdings — vom Alltag in die Netze projiziert — die Gruppierungen in den sozialen Netzwerken. Echokammern sind kein Produkt der Technologie; Echokammern spiegeln die Tendenz der Menschen wieder, ihre eigenen endlichen Weltbilder im sozialen Kontext zu bestätigen, zu stärken, um so das Gefühl der Vertrautheit, der Sicherheit, der Planbarkeit und ähnliches mehr, zu verstärken. Jenseits des ‚Vertrauten‘ und ‚Bekannten‘ lauert das Dunkel, die Unwissenheit, das Unwägbare, möglicherweise etwas, was die Vertrautheit bedroht…

Weil wir im Alltag von Grund auf in unseren aktuellen Weltbildern gefangen sind und offensichtlich viele Tendenzen in uns wirksam sind, die aktuellen Bildern zu wahren, zu schützen, zu konservieren, ist die Entstehung von sogenannten ‚populistischen Strömungen‘ nichts Ungewöhnliches. Wenn eine hinreichend große Gruppe die gleichen Grundüberzeugungen teilt — was offensichtlich weltweit leicht der Fall sein kann –, dann genügen wenige Organisatoren, um eine entsprechend ‚Bewegung‘ sichtbar zu machen, die dann wieder selbstverstärkend alle Mitglieder weiter bestätigt.

WARUM IST DAS SO?

Man kann sich fragen, warum ist das so? Ist es ein unentrinnbares Schicksal, dass wir Menschen trotz all unserer wunderbaren Fähigkeiten offensichtlich einen ‚inneren Drang‘ dahingehend verspüren, dass wir unsere aktuellen Weltbilder — welche es auch gerade sind — so intensiv, so vehement, gegen mögliches ‚Neues‘, ‚Anderes‘ … verteidigen?

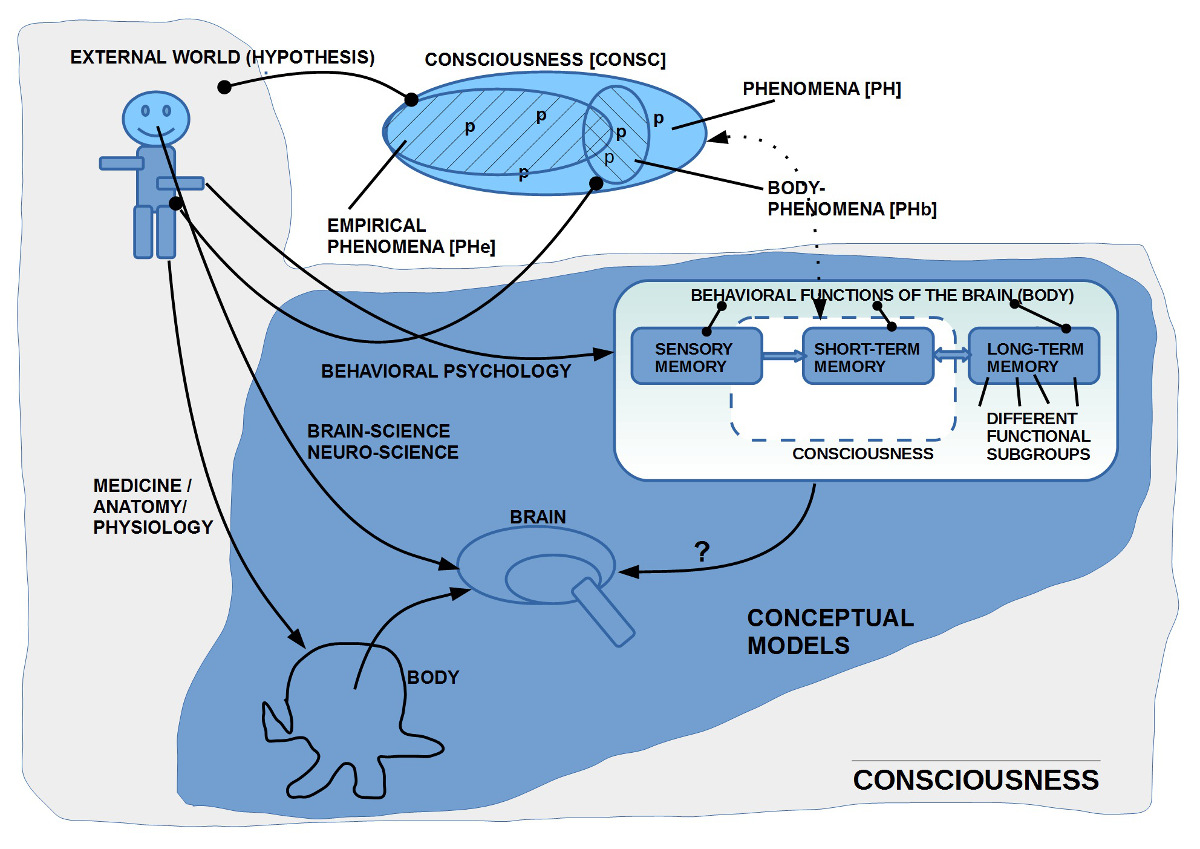

Die Selbstabschottungs-Tendenzen individueller Weltbilder ist ganz offensichtlich sehr stark, was auf Mechanismen im Unbewussten hinweist, die wiederum im Gehirn und letztlich in den Genen verankert sind.

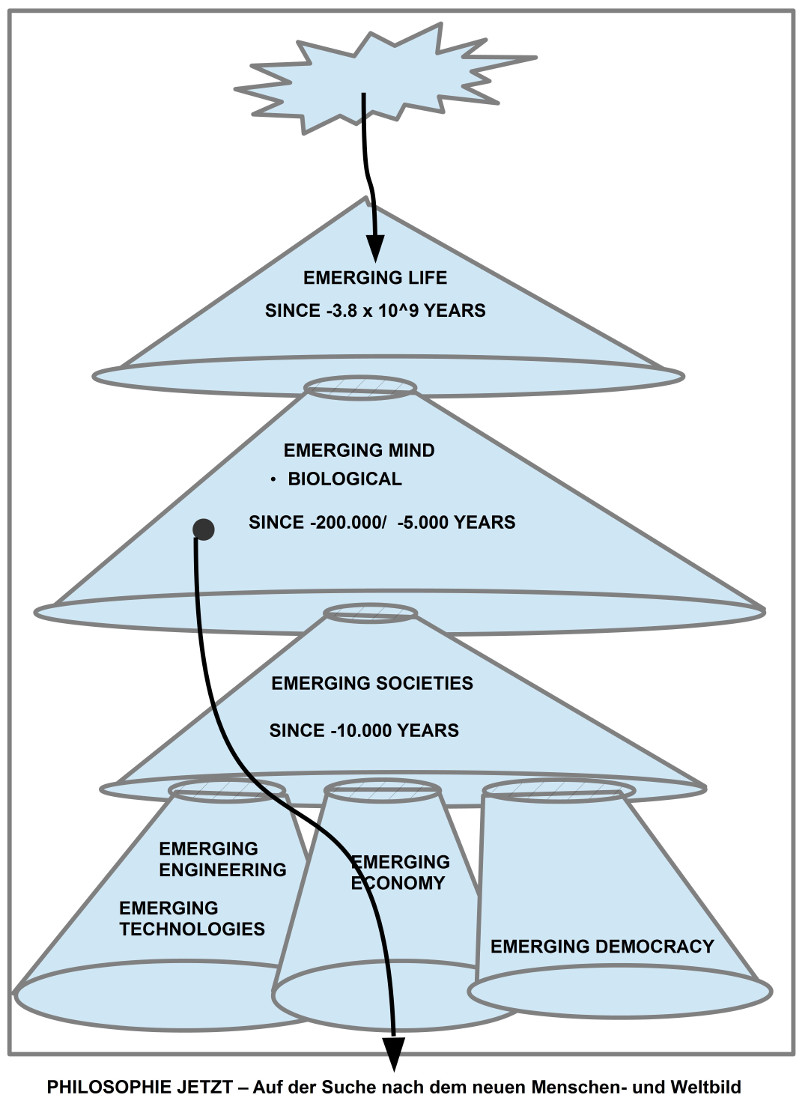

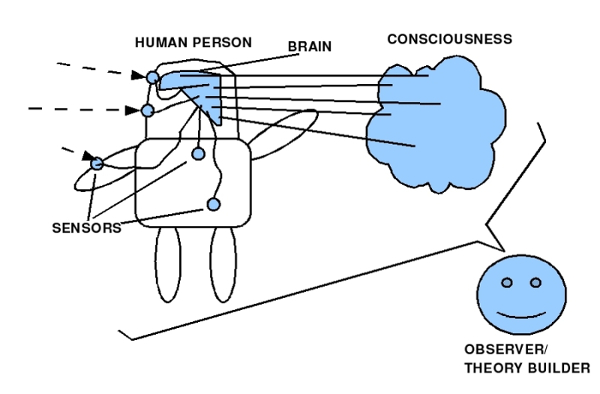

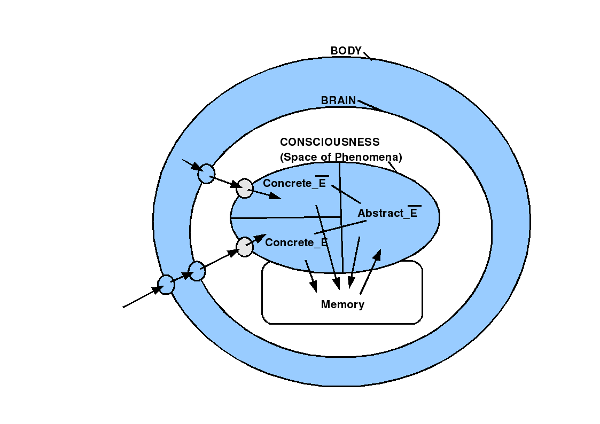

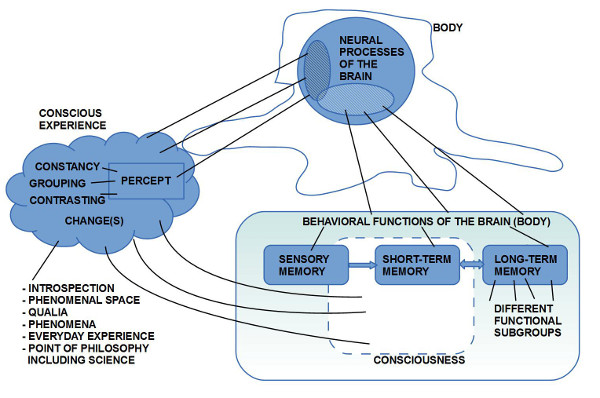

Die empirischen Wissenschaften haben uns in den letzten 100 Jahren eine Menge neuer Einsichten darüber vermittelt, wie unsere Körper und unsere Gehirne entstanden sind, wie individuell ein Körper und ein Gehirn sich aus einer Eizelle entwickeln können, wie das Gehirn und viele Systeme im Körper sensibel für die Umgebung lernen und sich anpassen können; wie in unserem Gehirn ‚Wissen‘ entsteht, ‚Erfahrung‘, ‚Fähigkeiten‘ sich ansammeln können; wie unsere Bedürfnisse und Emotionen uns beeinflussen können; dass unser ‚Bewusstsein‘ nur ein verschwindend kleiner Teil (weniger als 1%) von dem ist, was sich in jedem Moment in unserem Körper unbewusst abspielt; und vieles mehr.

Vor diesem Hintergrund können wir wissen, dass das ‚Wissen‘, was sich in unserem Gehirn anreichert (weitgehend unbewusst), einerseits zwar hilft, die jeweilige Umgebung ‚wieder zu erkennen‘ als ’schon mal gesehen‘, und uns damit erspart, alles nochmals von vorne vorne Lernen zu müssen, dass aber genau dieser Mechanismus des automatischen Lernens und Interpretierens es dann auf Dauer auch ist, der uns davor abhält, weiter zu lernen. Obgleich das Gehirn von sich aus auf ein andauerndes Lernen ausgelegt ist, erreicht jeder Mensch irgendwann einen Zustand, in dem das ’schon Gelernte‘ ausreicht, um mit dem ’normalen Alltag‘ klar zu kommen, ohne wirklich weiter zu lernen. Während man bei Kindern — im Normalfall — eine natürliche Neugierde feststellen kann, die sich permanent zu Erkundungen und Experimenten mit sich selbst und der Umgebung antreibt (viele Eltern finden das ’nervig‘ und versuchen ihre Kindern ’still zu stellen‘; dies ist für sie bequemer), kann man schon bei Jugendlichen ab 14 – 16 deutliche Tendenzen beobachten, dass echte Neugierde und echtes Experimentieren (= Lernen) dramatisch zurückgeht bis dahin, das junge Erwachsene ab 18 – 22 neben Kindern schon wie Greise wirken, die sich nur noch in eng definierten Mustern bewegen. Für die umgebende Gesellschaft ist dies eher angenehm. Je schneller sich junge Menschen an das ‚Übliche‘ anpassen, um so weniger hat man mit ungeliebten Überraschungen zu rechnen. Belohnt wird, wer sich anpasst und damit bekundet, dass er das Experiment ‚das Leben zu Lernen‘ aufgegeben hat. Hallo, seht her, von mir geht keine Gefahr aus; ich bin so wie ihr. Alles ist gut. Nur keine Überraschungen, nur nichts Neues, nur keine Experimente.

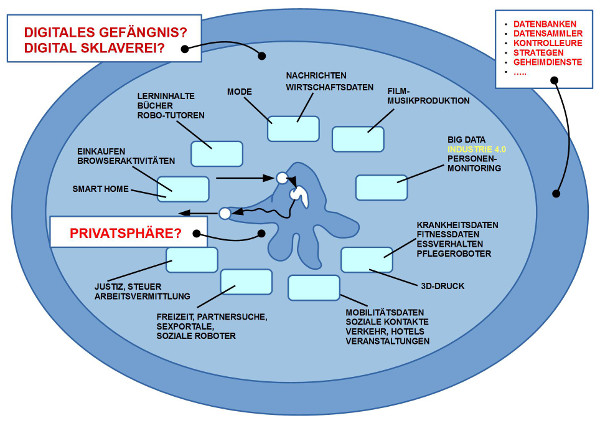

Von daher sollte es uns nicht wundern, dass sich gerade in Demokratien ‚Vereinfachungen‘ über die Politik ‚verstärken‘ können, da die Politiker irgendwann und irgendwie ja wieder gewählt werden wollen. Je mehr sich ein einfaches Weltbild in der Gesellschaft ausbreitet, umso eher wird die Politik genau dieses aufgreifen, verstärken, und damit die Perspektiven für Innovationen, Forschung, notwendige Bildungsprozesse abschwächen. Eine Begleiterscheinung sind zunehmende Kontrolle und Planung, um das Unvorhergesehene möglichst zu minimieren. Hochschulen, die eigentlich Orte der innovativen Forschung sein sollten, degenerieren mittlerweile immer mehr zu durch-kontrollierten, durch-geplanten Institutionen, in denen Anpassung mehr zählt als eigenständige, kreative mutige Forschung. Dies wird zusätzlich abgesichert durch systematischen Geldentzug auf der einen Seite, und Vergabe von Geld nach Gefälligkeit und politisch genehmen Themen…

WAS KÖNNEN WIR TUN?

Die Eindrücke des Alltags können übermächtig wirken. Die Verzweiflung der Menschen an der Politik ist nicht gespielt; desgleichen die Ohnmacht in den etablierten Religionen, in staatlichen Institutionen, in großen Konzernen … die meisten Kommunalpolitiker kennen die ewigen Pattsituationen bei Abstimmungen, nur weil man unterschiedlichen politischen Gruppierungen angehört … Argumente scheinen wirkungslos zu sein …

Dann gibt es immer wieder ‚Hoffnungsträger‘, ‚Lichtgestalten‘, die aufpoppen, die den Eindruck erwecken, plötzlich über jenen berühmten Zaubertrunk zu verfügen, der alle diese alltäglichen Hindernisse scheinbar mühelos aufhebt, beseitigt, überwindet, und eine Massenhysterie durchweht das Land, das globale Netz … aber tatsächlich kann kein einzelner Mensch alle die alltäglichen Hindernisse, die in den Köpfen der Menschen wurzeln, einfach so auslöschen … allerdings für eine kurze Zeit ‚vergessen machen‘; man schaltet alle seine bisherigen Ängste gerade mal ab und ist bereit, alles zu glauben, weil es ja so schön ist ….

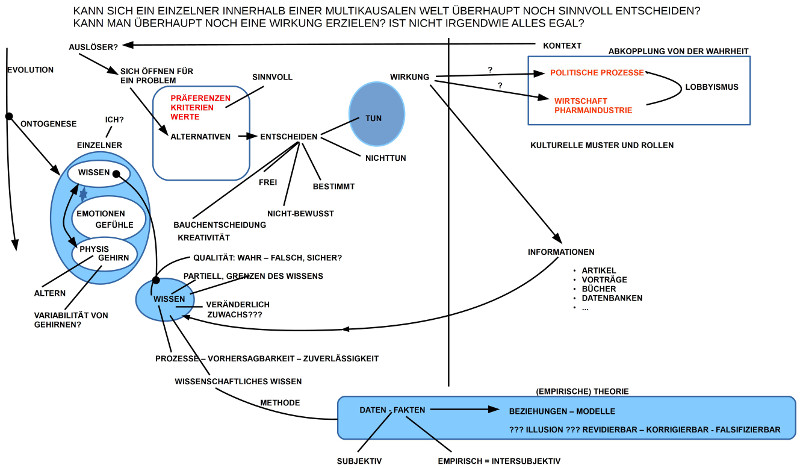

Wenn wir die Absicht haben sollten, dieser ‚Falle des Populismus in uns selbst‘ zu entkommen, dann müssen wir uns neu darüber Klarheit verschaffen, wie denn die ‚Freiheit‘, die wir real haben — und die alle unsere Gesetze, vor allem das Grundgesetz, unterstellen — ‚im Innern‘ funktioniert.

WIE FREIHEIT FUNKTIONIERT

In einem interessanten Gespräch im November 2018 kam zum Vorschein, dass die Realität der Freiheit zwar grundsätzlich immer eine Wahlmöglichkeit bietet, dass aber das, was und zwischen dem wir wählen können, etwas Reales sein muss, über das wir verfügen können. Wenn jemand nicht wirklich etwas ‚weiß‘ und nicht wirklich über gewissen ‚Fähigkeiten‘ ‚verfügt‘, dann kann er auch nicht zwischen verschiedenen Optionen wählen, trotz seiner Freiheit. Und, ähnlich, wenn jemand in seinem Alltag nicht über reale Wahlmöglichkeiten verfügt (Wohnung, Nahrung, Arbeit, Verkehr, Partner, Freunde, …), dann kann er auch hier nicht oder nur sehr eingeschränkt wählen. Von der Freiheit zu reden, sie zu beschwören, ist eine Sache. Sie in eine entsprechende Praxis zu überführen setzt eine ‚hinreichende verfügbare Materialität im Alltag und im Kopf‘ voraus.

Dazu kommt, dass wir, selbst wenn wir neben der Freiheit sogar über reale Wahlmöglichkeiten verfügen würden, bekanntermaßen von einer Vielzahl von Bedürfnissen, Emotionen, Gefühlen und Stimmungslagen beeinflusst werden können (im Normalfall, zusätzlich kann es allerlei Krankheiten geben). Selbst wenn man also ‚frei entscheiden‘ könnte und man sogar ‚materielle Möglichkeiten‘ hätte (einschließlich Wissen, Fähigkeiten,…), dann könnte die Vielzahl der emotionalen Faktoren uns blockieren oder uns in eine Richtung lenken, die letztlich ’nicht gut‘ ist.

Die Aufzählung dieser ‚Risikofaktoren‘ für das Misslingen von Freiheit und einer anhaltenden Gefangenschaft im Modus des ‚individuellen Populismus‘ liefert indirekt allerdings auch entscheidende Hinweise, auf welche Faktoren man achten müsste, wollte man einem individuellen Populismus entkommen. Dabei würde ein ‚Entkommen‘ nicht bedeuten, dass man einen Zustand erreichen würde, in dem man auf einen Schlag ein für allemal von einem individuellen Populismus ‚befreit‘ wäre; nein. Wenn man sehr gut wäre, dann würde man lernen, wie man mit seinem aktuellen Wissen (und Erfahrungen und …) im Alltag so umgehen muss, dass die aktuellen Begrenzungen zwar unausweichlich da sind, dass man sich aber Verhaltensweisen angeeignet hat, die einem (und den anderen) helfen, sich der aktuellen Grenzen bewusst zu bleiben und das aktuelle Wissen immer wieder zu überprüfen‘ bzw. es kontinuierlich ‚weiter zu entwickeln‘. Daraus folgt, dass eine wirklich nachhaltige Überwindung des individuellen (und dann auch gemeinschaftlichen) Populismus nur gelingen kann, wenn man in einem gesellschaftlichen Netzwerk lebt, in dem die Mehrheit sich der Problematik bewusst ist und man mehrheitlich eine ‚Kultur des ständigen wechselseitigen Lernens‘ ausgebildet hat, in der ‚Neues‘ kein Schimpfwort ist sondern als ein notwendiger Bestandteil von Wahrheit und Zukunftssicherung angesehen wird. Vertrauen in Menschen ist wichtiger als Kontrolle; Beförderung von Kreativität und Fantasie ist notwendiger Bestandteil einer freien Gesellschaft.

Einen Überblick über alle Blogeinträge von Autor cagent nach Titeln findet sich HIER.

Einen Überblick über alle Themenbereiche des Blogs findet sich HIER.

Das aktuelle Publikationsinteresse des Blogs findet sich HIER.