Journal: Philosophie Jetzt – Menschenbild, ISSN 2365-5062, 4.Dez. 2018

URL: cognitiveagent.org

Email: info@cognitiveagent.org

Autor: Gerd Doeben-Henisch

Email: gerd@doeben-henisch.de

Gerald M.Edelman, Bright Air, Brilliant Fire. On the Matter of the Mind, New York: 1992, Basic Books

BISHER

Für die bisherige Diskussion siehe die kumulierte Zusammenfassung HIER.

KURZFASSUNG

In direkter Fortsetzung zum vorausgehenden Kapitel über das ‚primäre Bewusstsein‘ führt Edelman in diesem Kapitel jene Bewusstseinsformen ein, die ‚höher‘ sind, da ‚komplexer‘, und die auf dem primären Bewusstsein aufbauen. Zugleich deutet er an, wie sich die Entstehung dieser komplexen Bewusstseinsformen im Rahmen seiner Gehirntheorie erklären lässt (Rückverweis auf Kap.6).

KAP.12 Sprache und Höheres Bewusstsein

-

Im vorausgehenden Kapitel wurde das ‚primäre Bewusstsein‘ beschrieben, das in der ‚unmittelbaren (sinnlichen) Wahrnehmung‘ fundiert ist, angereichert mit ‚Kommentaren‘ aus dem ‚Inneren‘ des Systems bestehend aus ‚Bedürfnissen‘ einerseits und ‚Erinnerungen‘ andererseits. (vgl. S.124)

-

Obgleich wir Menschen über ein solches primäres Bewusstsein verfügen, ist festzustellen, dass wir Menschen gleichzeitig über ‚mehr‘ verfügen: wir sind nicht nur fundiert in einer primären kommentierten Wahrnehmung des ‚Jetzt‘, der ‚Gegenwart‘, wir verfügen zugleich auch über die Möglichkeit, die ‚Gegenwart‘ explizit in Beziehung zu setzen zur ‚Erinnerung vorausgehender Gegenwarten‘. Diese Erinnerungen sind aber nicht nur strukturiert durch ‚perzeptuelle Kategorien (angereichert mit ‚Werten‘)‘, sondern auch durch ‚konzeptuelle Kategorien‘, die das ‚höhere Bewusstsein‘ mit Blick ‚auf das primäre Bewusstsein und seinen Kontext‘ ausbilden kann. Neben den schon erwähnten Vergleichen von aktueller Gegenwart und erinnerter (kommentierter) Gegenwart können die Qualia als solche adressiert werden, ihre Eigenschaften, ihre zeitlichen-räumlichen Beziehungen, wie auch eine Kodierung von Qualia mit sprachlichen Elementen (auch Qualia) in Form eines ’symbolischen Gedächtnisses‘: sprachliche Zeichen werden assoziiert mit ihrer ‚Bedeutung‘ in Gestalt von Strukturen von Qualia. Ferner sind diese ‚höheren‘ mentalen Leistungen neuronal über Schleifen mit den primären Schaltkreisen so verknüpft, dass damit die primären Prozesse durch die höheren Prozesse ‚kommentiert‘ werden können. Das primäre Bewusstsein ist dadurch ‚eingebettet‘ in das höhere Bewusstsein, ist damit genuiner Teil von ihm. (vgl. S.124f)

-

Edelman merkt fragend an, ob es der Versuch der Befreiung von all diesen ‚Kommentierungen‘ vielleicht ist, was manche ‚Mystiker‘ gemeint haben, wenn sie – auf unterschiedliche Weise – von einem ‚reinen Bewusstsein‘ sprechen. (vgl. S.124)

-

Während also das ‚primäre‘ Bewusstsein in seiner Prozesshaftigkeit leicht ‚diktatorisch‘ wirken kann, eine einfach stattfindende Maschinerie des primären Klassifizierens von dem, was ’stattfindet‘, ist es aber gerade die Einbettung in das ‚höhere‘ Bewusstsein mit der Möglichkeit der sprachlichen Kodierung, einem Prozess-Determinismus ansatzweise zu entkommen, indem aus dem Strom der Ereignisse unterschiedliche Aspekte (Qualia und deren Beziehungen) ’selektiert‘ und ’sprachlich kodiert‘ werden können. Damit entstehen sekundäre (semantische) Strukturen, die ansatzweise eine ‚eigene‘ Sicht des Systems ermöglichen. Die Unterscheidung zwischen ’sich‘ (’self‘) und ’nicht-sich‘ (’non-self‘) wird möglich. Im Unterschied zu ‚dem Anderen‘ (dem ‚Nicht-Selbst‘) wird ‚das Eigene‘, ein ‚Selbst‘ möglich, das sich über die vielen unterscheidenden Eigenschaften ‚definiert“. (vgl. S.125)

-

Edelman merkt an, dass die Schimpansen im Vergleich zum homo sapiens zwar offensichtlich auch über das Phänomen eines ‚Selbstbewusstseins‘ verfügen, nicht aber über die flexible Sprachfähigkeit. Damit bleiben sie ‚mental eingesperrt‘ in die vordefinierte Phänomenwelt ihres primären und leicht sekundären Bewusstseins. Sie sind aber nicht in der Lage, die stattfindenden Erlebnisstrukturen zu überwinden. (vgl. S.125)

GESPROCHENE SPRACHE: EPIGENETISCH

-

Im Folgenden konzentriert sich Edelman auf zwei Aspekte: (i) die Entwicklung jener physiologischen Strukturen, die ein ‚Sprechen‘ wie beim homo sapiens erlauben samt den dazu gehörigen Gehirnstrukturen, (ii) die davon unabhängige Entwicklung von ‚konzeptuellen Strukturen (Kategorien)‘, in denen sich Aspekte des Wahrnehmens, Erinnerns und Bewertens zu Strukturen verdichten können, die dann als ‚Bausteine einer mentalen Welt‘ genutzt werden können. (vgl. S.125f)

-

Mit Blick auf die Diskussionen im Umfeld von Chomskys Überlegungen zum Spracherwerb deutet Edelman an, dass es nicht ein einzelner Mechanismus gewesen sein kann, der aus sich heraus die ganze Sprachfähigkeit ermöglicht hat, sondern das ‚Ausdrucksmittel‘ Sprache musste mit seinem ganzen symbolischen Apparat im Körper und im Gehirn ‚eingebettet‘ werden, um in direkter ‚Nachbarschaft‘ zu den informationellen Prozessen des primären und des sekundären Bewusstseins an jene ‚Bedeutungsstrukturen‘ andocken zu können, die dann im symbolischen Gedächtnis so kodiert werden, dass ein Gehirn mit seinen sprachlichen Ausdrücken auf solche Bedeutungsstrukturen Bezug nehmen kann. Im Englischen wird diese ‚Einbettung der Sprache in den Körper‘ ‚embodiment‘ genannt. Im Deutschen gibt es kein direktes begriffliches Äquivalent. ‚Einkörperung‘ der Sprache klingt etwas schräg. (vgl. S.126)

-

Edelman geht davon aus, dass die grundlegende Fähigkeit zu konzeptueller Kategorienbildung der Ausbildung der Sprachfähigkeit voraus ging, da die Sprachfähigkeit selbst genau diese neuronalen Mechanismen benutzt, um Phoneme (Qualia!) bilden zu können, deren Assoziierung zu komplexen Ausdrücken, und dann deren weitere In-Beziehung-Setzung (oder ‚Assoziierung‘) zu nicht-sprachlichen Einheiten.(vgl. S.126)

-

[Anmerkung: aufgrund dieses Sachverhalts läge es nahe, die Begriffe ‚primäres‚ und ‚höheres‚ Bewusstsein um einen dritten Begriff zu ergänzen: ‚sekundäres‚ Bewusstsein. Das ‚sekundäre‚ Bewusstsein geht über das primäre Bewusstsein durch seine Fähigkeit zur Bildung von komplexen konzeptuellen Kategorien hinaus. Insofern sich auf der Basis des sekundären Bewusstseins dann z.B. die Fähigkeit zur freien symbolischen Kodierung (vergleichbar der Bildung von DNA-Strukturen in Zellen) im Gehirn herausgebildet hat, erweitert sich das sekundäre Bewusstsein zum ‚höheren (= sprachlichen)‘ Bewusstsein.]

-

‚Sprache‘ war und ist primär ‚gesprochene Sprache‘ (’speech‘). Damit dies möglich wurde, mussten erhebliche anatomische Änderungen am Körperbau stattfinden, die zudem im Vollzug im Millisekundenbereich (!) aufeinander abgestimmt sein müssen: die Lungen zur Erzeugung eines hinreichenden Luftstroms in Abstimmung mit der Speiseröhre, die Stimmbänder, der Mund- und Rachenraum als Resonatoren und Filter, dazu die Zunge, die Zähne und die Lippen als Modifikatoren des Klangs; dies alles muss zusammenwirken, um das hervor bringen zu können, was wir die Ausdrucksseite der (gesprochenen) Sprache nennen. Entsprechend muss es Zentren im Gehirn geben, die das ‚Hören von Sprache, das ‚Artikulieren‘ von Sprache sowie ihre ’semantische Kodierung‘ ermöglichen, wobei die semantische Kodierung in den Kontext eines umfassenden komplexen kognitiven Prozesses eingebettet sein muss. (vgl. S.126f)

-

Bei der Ausbildung der ‚Synchronisierung‘ von sprachlichen Ausdrücken mit den diversen Bedeutungsanteilen vermutet Edelman, dass am Anfang die Parallelisierung von ‚Objekten‘ und ‚Gegenstandswörtern‘ (’nouns‘) stand. Danach die Parallelisierung von ‚Veränderungen, Handlungen‘ mit ‚Verben‘. Dann folgten weitere Verfeinerungen der ‚Syntax‘ parallel zu entsprechenden Situationen. (vgl. S.127)

-

Generell nimmt Edelman also an, dass die primären Mechanismen der Konzeptualisierungen und der zugehörigen anatomischen Ausprägungen ‚genetisch‘ induziert sind, dass aber die Ausbildung von bestimmten symbolischen Strukturen und deren Zuordnung zu möglichen Bedeutungsmustern ‚epigenetisch“ zustande kommt.(vgl. SS.127-131)

-

Aufgrund der durchgängig rekursiven Struktur der neuronalen Strukturen können alle phonologischen und semantischen Konzepte und deren mögliche Assoziationen wiederum zum Gegenstand von Kategorisierungen einer höheren Ebene werden, so dass es eben Phoneme, Phonemsequenzen, Wörter, Satzstrukturen und beliebig weitere komplexe Ausdrucksstrukturen geben kann, denen entsprechend semantische Strukturen unterschiedlicher Komplexität zugeordnet werden können. Aufgrund einer sich beständig ändernden Welt würde es keinen Sinn machen, diese Kodierungen genetisch zu fixieren. Ihr praktischer Nutzen liegt gerade in ihrer Anpassungsfähigkeit an beliebige Ereignisräume. Ferner ist zu beobachten, dass solche Sequenzen und Kodierungen, die sich mal herausgebildet haben und die häufiger Verwendung finden, ‚automatisiert‘ werden können. (vgl. S.130)

-

Nochmals weist Edelman auf die Schimpansen hin, die zwar ein primäres und sekundäres Bewusstsein zu haben scheinen (inklusive einem ‚Selbst‘-Konzept), aber eben kein Sprachsystem, das flexible komplexe Kategorisierungen mit einer entsprechenden Syntax erlaubt.(vgl. S.130)

-

Auch ist es offensichtlich, dass das Erlernen von Sprache bei Kindern aufgrund der parallelen Gehirnentwicklung anders, einfacher, nachhaltiger verläuft als bei Erwachsenen, deren Gehirne weitgehend ‚gefestigt‘ sind. (vgl. S.130f)

-

Während die gesprochene Sprache evolutionär (und heute noch ontogenetisch) die primäre Form der Sprachlichkeit war, können bei Vorliegen einer grundlegenden Sprachfähigkeit die auch andere Ausdrucksmittel (Gesten, Schrift, Bilder, …) benutzt werden. (vgl. S.130)

HÖHERES BEWUSSTSEIN

-

Nach all diesen Vorüberlegungen soll die Frage beantwortet werden, wie es möglich ist, dass uns ‚bewusst‘ ist, dass wir ‚Bewusstsein haben‘?(vgl. S.131)

-

Generell sieht Edelman die Antwort gegeben in dem Fakt, dass wir die erlebbare ‚Gegenwart‘ (the ‚immediate present‘) in Beziehung setzen können zu ‚Erinnerungen (von vorausgehenden Gegenwarten)‘, eingebettet in eine Vielzahl von komplexen Wahrnehmungen als Konzeptualisierungen auf unterschiedlichen ‚Reflexionsstufen‘, vielfach assoziiert mit sprachlichen Ausdrücken. Das ‚Selbst‘ erscheint in diesem Kontext als ein identifizierbares Konstrukt in Relation zu Anderem, dadurch ein ’soziales Selbst‘. (vgl. S.131)

-

Ein Teil dieser Konzeptualisierungen hat auch zu tun mit der Assoziierung mit sowohl ‚innersystemischen‘ ‚Kommentaren‘ in Form von Emotionen, Stimmungen, Bedürfnisbefriedigungen usw. generalisiert unter dem Begriff ‚innere Werte‚, ein Teil hat zu tun mit der Assoziierung von Interaktionen mit seiner Umgebung, speziell Personen, von denen auch ‚externe Werte‚ resultieren können.(vgl. S.131f)

-

Alle diese Konzeptualisierungen inklusive deren ‚Konnotation mit Werten‘ benötigen eine ‚Langzeit-Speicherung‘ (‚long-term storage‘), um ihre nachhaltige Wirkung entfalten zu können. (vgl. S.132)

-

Ein zentrales Element in diesem höheren Bewusstsein ist die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen der aktuell stattfindenden perzeptuellen Wahrnehmung (‚Gegenwart‘) und der konzeptuell vermittelten ‚Erinnerung‘, die es erlaubt, über die ‚Gegenwart‘, die ‚Vergangenheit‘ und eine ‚mögliche Zukunft‘ ’nachzudenken‘. (vgl. S.133)

-

Die Konkretheit der aktuellen perzeptuellen Wahrnehmung wird durch die konzeptuell aufbereitete erinnerbare Vergangenheit quasi ‚kommentiert‚, in mögliche Beziehungen eingebettet, die als solche dadurch weitgehend ‚bewertet‚ sind.(vgl. S.133)

-

Aufgrund der stattfindenden komplexen Prozesse, die dem Gehirn ‚bewusst‘ sind, gibt es so etwas wie ein ‚inneres Leben‚, das aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungskontexte, der unterschiedlichen Lerngeschichten hochgradig ‚individuell‚ ist.(vgl. S.133)

-

Paläontologische Untersuchungen legen den Schluss nahe, dass die Entwicklung zu solch einem höheren Bewusstsein, wie es sich beim homo sapiens findet, in extrem kurzer Zeit stattgefunden haben müssen. Man geht davon aus, dass die Entstehung eines höheren Bewusstseins zusammenfällt mit der Entstehung des homo sapiens. (vgl. S.133)

-

Edelman verweist auf sein Kap.6 um zu sagen, dass die bislang verstandenen Mechanismen des Gehirnwachstums es plausibel erscheinen lassen, dass sich diese Strukturen ausbilden konnten. (vgl. S.133)

-

Edelman stellt dann wieder die Frage nach dem evolutionären ‚Nutzen/ Vorteil‘ der Ausbildung von solchen Bewusstseinsphänomenen.(vgl. S.133)

-

Für den Fall des primären Bewusstseins sieht er den Vorteil darin, dass schon auf dieser Stufe die Möglichkeit besteht, aus der Vielfalt der Phänomene (realisiert als Qualia) durch die parallel stattfindende ‚Kommentierung‘ der Erlebnisse durch das ‚innere System‘ (sowohl durch die automatisch stattfindende ‚Speicherung‘ wie auch die automatisch stattfindende ‚Erinnerung‘) es möglich ist, jene Aspekte zu ’selektieren/ präferieren‘, die für das System ‚günstiger erscheinen‘. Dies verschafft eine mögliche Verbesserung im Überleben. (vgl. S.133)

-

Für den Fall des höheren Bewusstseins erweitern sich die Möglichkeiten der ‚In-Beziehung-Setzung‘ zu einer sehr großen Anzahl von unterschiedlichen Aspekten, einschließlich komplexer Modellbildungen, Prognosen, Tests, und die Einbeziehung sozialer Beziehungen und deren ‚Wertsetzungen‘ in die Bewertung und Entscheidung. Ein kurzer Blick in den Gang der Evolution, insbesondere in die Geschichte der Menschheit, zeigt, wie die Komplexität dieser Geschichte in den letzten Jahrzehntausenden gleichsam explodiert ist, [Anmerkung: mit einer exponentiellen Beschleunigung!]. (vgl. S.133-135)

-

Speziell weist Edelman auch nochmals hin auf das Zusammenspiel von Qualia und Sprache. Während Qualia als solche schon Abstraktionen von perzeptuellen Konkretheiten darstellen sollen, kann ein System im Wechselspiel von Qualia und Sprache ‚Verfeinerungen‘ sowohl in der Wahrnehmung‘ als auch in er ‚Verwendung‘ von Qualia ermöglichen. Gewissermaßen zeigt sich hier die Sprache als eine Art ‚Echoprinzip‘, das Qualia ‚fixiert‘, sie dadurch speziell erinnerbar macht, und einer Verfeinerung ermöglicht, die ohne die sprachliche Kodierung entweder gar nicht erst stattfindet oder aber als ‚flüchtiges Phänomen‘ wieder untergeht. (vgl. S.136)

-

In den inneren Prozessen des höheren Bewusstseins zeigt sich eine Fähigkeit zum Vorstellen, zum Denken, die durch die impliziten Kategorisierungen und Verallgemeinerungen weit über das ‚Konkrete‘ des primären Bewusstseins hinaus reichen kann. Hierin liegt eine verändernde, kreative Kraft, Fantasie und Mystik. Ob diese zur ‚Verbesserung‘ des Lebens führt oder ‚in die Irre‘, dies lässt sich nicht ‚im Moment‘ erkennen, nur im Nacheinander und in der praktischen ‚Bewährung‘. (vgl. S.136)

DISKUSSION

Zusammenfassend für Kap. 11+12 im nachfolgenden Blogeintrag.

QUELLEN

- Keine Besonderen

Einen Überblick über alle Blogeinträge von Autor cagent nach Titeln findet sich HIER.

Einen Überblick über alle Themenbereiche des Blogs findet sich HIER.

Das aktuelle Publikationsinteresse des Blogs findet sich HIER.

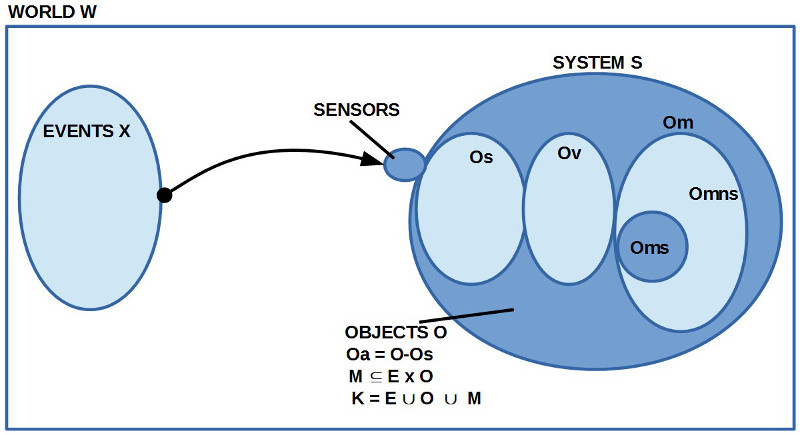

Bild 1

Bild 1 Bild 2

Bild 2