Decher, Friedhelm, Handbuch der Philosophie des Geistes, Darmstadt: WBG Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2015 (Im Folgenden abgekürzt: HPG)

KONTEXT

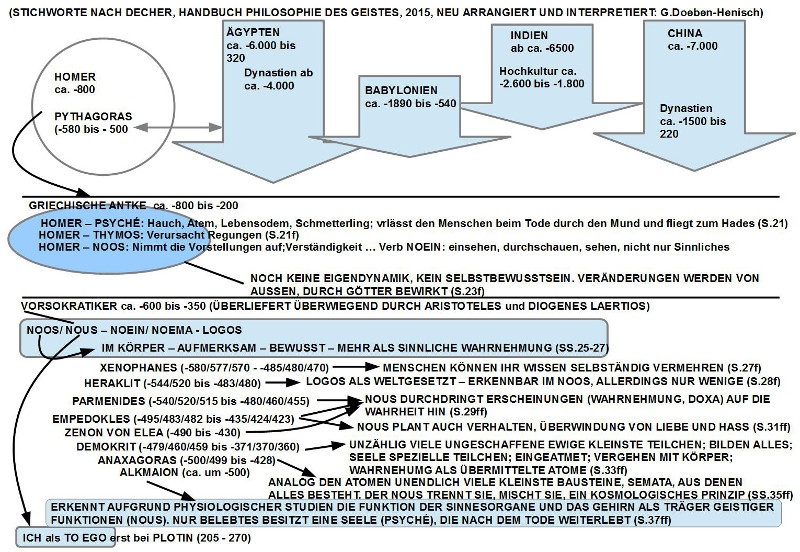

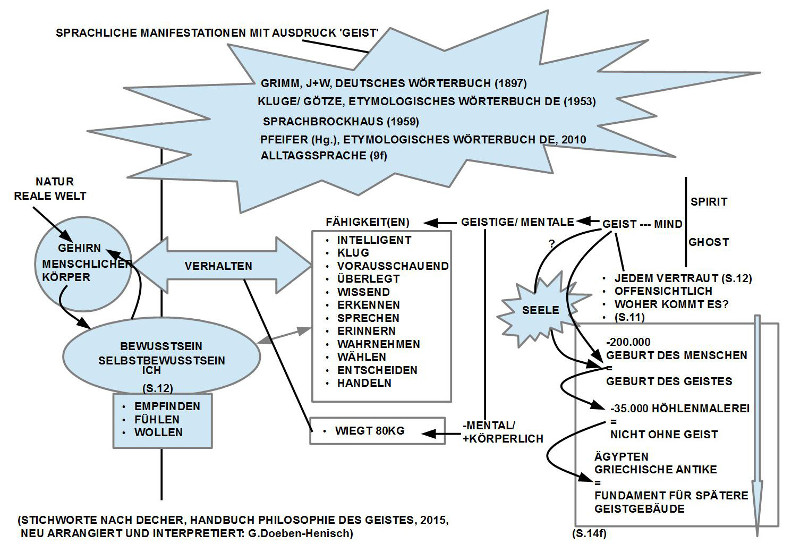

- Nach der kurzen Einführung in das Phänomen Geist beginnt Decher seine gedankliche Expedition zum Begriff Geist bei den alten Ägyptern und den Vorsokratikern. In Teil 2 habe ich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der zentralen Begriffe wie Noos/ Nous, Thymos, Psyché, Aisthesis, Noema, Logos und deren Interpretation grundsätzlich eine Herausforderung darstellt, die aus der Art und Weise resultiert, wie Sprache und Erkennen beim Menschen funktionieren.

- Im nächsten Kapitel wendet sich Decher Platon zu, und hier speziell dem Verhältnis von Geist (Nous) und Seele (Psyché).

- An dieser Stelle sei wiederum darauf aufmerksam gemacht (vgl. die Anmerkungen im ersten Teil dieser Besprechung, besonders Nr.4), dass diese Besprechung in keiner Weise die eigene Lektüre des Buches von Decher ersetzen kann. Ich lese das Buch im Lichte meiner Fragen, andere werden möglicherweise etwas anderes in dem Buch erkennen. Die Lektüre eines Buches ist niemals eine 1-zu-1 Angelegenheit (ein Umstand, warum auch die sogenannte Offenbarungsschriften im Judentum, Christentum und im Islam im Gang der Geschichte immer wieder – und zwar unvermeidbar – unterschiedlich interpretiert werden).

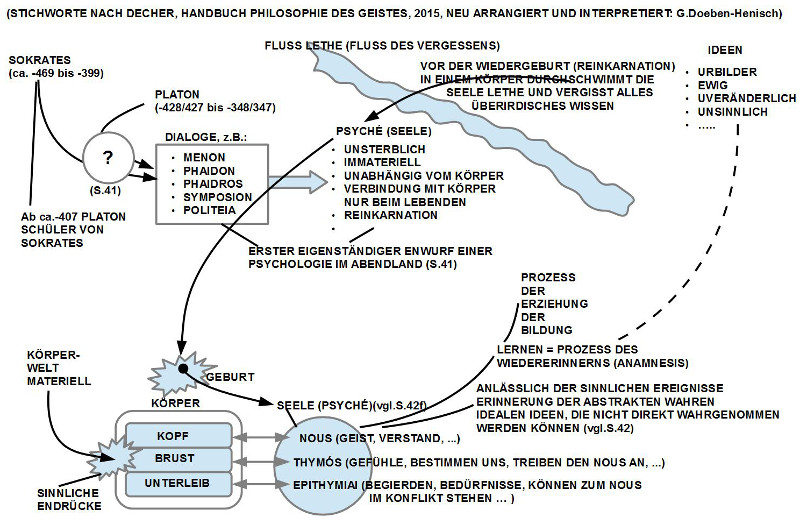

PLATON: NOUS UND PSYCHE (SS.41 – 44)

- Decher weist darauf hin, dass es bis heute schwierig ist, in den Werken Platons – speziell in seinen früheren Werke – den Einfluss der sokratischen Denkweise von den eigenen Überlegungen Platons klar abzugrenzen. Sokrates (ca. -469 bis -399) lebte vor Platon (-428/7 bis – 348/7) und Platon kannte Sokrates nicht nur, sondern war auch sein Schüler (ca. ab -407).

- Decher fasst dann die Lehre von Platon in einigen Kernthesen zusammen, die im Schaubild (erweitert) illustriert werden.

- Grundsätzlich geht Platon von einer Trennung von Körper und Seele (Psyché) aus, wobei der Geist (Nous) ein Teil der Seele ist. Die Seele gehört zum unkörperlichen immateriellen überindividuellen und unsterblichen Lebensprinzip im Gegensatz zum materiellen sterblichen Körper. Entsprechend den verschiedenen Körperteilen (Kopf, Brust, Unterleib) zeigt sich die Seele auf unterschiedliche Weise (Nous als Geist, Verstand; Thýmos als antreibende Gefühle; Epithymiai als Begierden, Triebe, Bedürfnisse). Anlässlich von sinnlichen Erregungen wird der Geist in der Weise angeregt, stimuliert, dass er sich erinnert (Erinnerung, Anamnesis) an ein allgemeines, ideales, immaterielles Wissen, das auf die Ideen zurückgeht, die die Seele vor ihrer Wiedergeburt kannte, und die sie auf dem Weg zur Wiedergeburt in einem Körper beim Durchqueren des Flusses Lethe (Fluss des Vergessens) vergessen hatte. Die allgemein Wahrheit ist also etwas, was unabhängig von materieller Körperwelt und sinnlicher Erfahrung existiert und nur erinnert werden kann. Je nachdem, wie die verschiedenen Seelenteile miteinander im Einklang sind, ist ein Mensch eher krank oder gesund.

DISKURS

- Diese Bemerkungen sind sehr knapp. Entsprechen aber den allgemeinen Lehrmeinungen über Platons Position.

- Interessant ist hier die Wechselbeziehung zwischen Geist und Seele.

- Offensichtlich kommt der Seele die Priorität zu. Der Geist scheint zwar der Ort zu sein, wo die aus der Materialität herrührenden sinnlichen Erregungen sich zu ersten bewussten Vorstellungen formen können und wo diese Anregungen zur Erinnerung an präexistierende immaterielle unendliche Ideen führen können, die ebenfalls im Geist bewusst werden können, aber der Geist ist nur ein Moment an der Seele, die als solche als immateriell und unsterblich gilt.

- Der Hauptgrund für die Unsterblichkeit der Seele scheint aus der Annahme zu resultieren (vgl. dazu Hirschberger, SS.118-128), dass die Seele als Lebensprinzip alles Lebendigen gesehen wird (auch der Tiere und Pflanzen), und dieses Lebensprinzip erkennt man an der Bewegung, und zwar an der spontanen Selbstbewegung. Die Selbstbewegung liegt jeglicher Bewegung zugrunde, auch den Himmelsbewegungen; sie ist das Erste von Allem, und darin ewig.

- Dies bedeutet, dass ein ewiges, immaterielles Prinzip erkannt wurde auf der Basis eines Naturphänomens, das zu Zeiten Platons von vielen nicht anders verstanden werden konnte, als etwas ganz Anderes, für das man keine Erklärung in der bekannten Welt finden konnte.

- Unterstützung fand diese Hypothese von der ganz anderen Bewegung noch durch die Phänomene des Erkennens, dass man in der empirischen Erfahrungswelt immer nur endliche und unvollkommene Objekte, Verhältnisse und Strukturen findet, sich im Denken aber Verhältnisse zeigen und denken lassen, die unendlich erscheinen und ideal. Lässt diese scheinbare Unerklärlichkeit der (spontanen) Bewegung kombiniert mit der Unerklärlichkeit der idealen Erkenntnisse von daher berechtigt einen Schluss auf etwas Immaterielles, Unendliches, Präexistierendes, Überindividuelles zu, das man Seele (Psyché) nennt und das vorab und begleitend zur erfahrbaren empirischen Welt existiert und wirkt?

- Auf den ersten Blick tut sich hier ein Dualismus von endlichem unvollkommenem Materiellen und endlichem vollkommenem Immateriellen auf. Dies aber nur solange, als man die Wechselwirkung zwischen beiden nicht ernst nimmt. Wenn das endliche Materielle mit dem unendlichen Immateriellen in Erkenntnisweisen zusammenwirken können, dann kann und muss man fragen, wie dies möglich ist.

- Sowohl die sinnlich angeregten Vorstellungen sind bewusst und im Geist (Nous) wie auch die von den ewigen Ideen gespeisten Erinnerungen an ideale Verhältnisse sind bewusst, da ansonsten unbekannt. Im platonischen Denkmodell gibt es für dieses Zusammentreffen von unvereinbaren Gegensätzen keine wirkliche Erklärung. Im Lichte der neuzeitlichen Erkenntnisse der letzten 50 (!) Jahre gibt es aber Ansatzpunkte, die möglicherweise neue Denkmodelle ermöglichen könnten, die aber – so scheint mir – bislang noch nicht konsequent öffentlich zu Ende gedacht wurden.

SELBSTBEWEGUNG

- Nach heutigem Kenntnisstand wissen wir, dass es ein Charakteristikum biologischen Lebens ist, dass es über eine Konfiguration von Molekülen verfügt, die es in die Lage versetzen, Energie aus der Umgebung zu entziehen, um damit eine Eigenbewegung (Selbstbewegung) zu organisieren. Die Selbstbewegung resultiert also aus dem Zusammenwirken einer (nach heutigem Kenntnisstand) vorauszusetzenden Energie, die allem Empirischen zugrunde liegt, und einer bestimmten molekularen Struktur, die in der Lage ist, diese Energie in Bewegung zu transformieren. Dies ist ein Eigenschaft jeder biologischen Zelle, die sich im Falle des homo sapiens in ca. 37 Billionen (10^12) Zellen in Form eines Gesamtorganismus (Körper) so präsentiert, dass eine Vielzahl von Bewegungen in Erscheinung treten können. Die ca. 100 Mrd (10^9) Gehirnzellen nutzen ihre Energie weniger zu mechanischen Bewegungen sondern zum elektrischen Signalaustausch. Dieser Signalaustausch ermöglicht Wahrnehmung, Erinnern, Denken, Fühlen usw.

- Mit diesen Erkenntnissen können wir zwar auch sagen, dass die primären Prinzipien von biologischer Belebtheit auf überindividuelle Gesetze und Eigenschaften zurückverweisen (Energie), dass aber das Zusammenwirken von materiellen (atomaren, molekularen) Strukturen und freier Energie eine Eigenschaft ist, die schon jeder einzelnen Zelle zukommt, und damit jeglicher Lebensform auf der Erde.

IDEALE ERKENNTNIS

- Bleibt das Phänomen der idealen Erkenntnis. In der Tat sind alle sinnlich wahrnehmbaren Sachverhalte endlich, unvollkommen, singulär verglichen mit allgemeinen, strukturellen Dachverhalten, wie sie sich im Denken erschließen können.

- Hält man sich aber vor Augen, dass unser sinnliches Wahrnehmen und unser ideales Denken von einem Netzwerk von ca. 100 Mrd (10^9) Zellen ermöglicht wird, die völlig uniform arbeiten, dann kann man zumindest die Frage stellen, ob es möglicherweise ein (sehr hilfreicher) Artefakt dieses neuronalen Netzwerkes ist, dass wir mit endlichen Strukturen unendliche Strukturen denken können?

- Gerade dieser Punkt ist in der modernen Grundlagenforschung merkwürdigerweise noch nicht hinreichend abgeklärt. Hier nur ein paar Stichworte, um anzudeuten, in welcher Richtung die Antwort liegen kann.

- Wichtigster Kronzeuge für ideale unendliche Objekte des Denkens ist die Mathematik. Ein Beispiel ist hier die Menge der abzählbar-unendlichen natürlichen Zahlen. Die Menge der natürlichen Zahlen gilt als unendlich groß. Man definiert diese Unendlichkeit durch einen endlichen Zählprozess, der als Prozess aber keinen Endpunkt besitzt. Analog verhält es sich mit den komplexeren Zahlmengen wie z.B. den rationalen Zahlen, den reellen Zahlen usw. Diese Mengen gelten auf unterschiedliche Weise als unendlich, besitzen einen Namen, mit denen man sie benennen kann, und indem Mathematiker ständig die Namen von Objekten im Munde führen können, die als unendlich gelten, kann der Eindruck entstehen, dass es solche unendlichen Objekte tatsächlich gibt. Was es aber nur gibt, das sind endliche Prozeduren, durch die unterschiedliche Begriffe von Unendlichkeit definiert werden. Alle Arten von endlichen Prozeduren können – nach heutigem Wissensstand – von neuronalen Netzen simuliert – sprich: gedacht — werden.

- Ein anderes Beispiel ist die Welt der Begriffe, wie sie sich im Sprachgebrauch und in der Alltagslogik finden. Wir sind gewohnt (meist unbewusst), beständig Allgemeinbegriffe benutzen. Z.B. wir sehen ein Objekt vor uns auf dem Tisch, das genügend Eigenschaften aufweist, dass wir es als eine Tasse klassifizieren können. Und bekanntlich können wir beliebig viele einzelne Objekte als Tasse bezeichnen, sofern die charakterisierenden Eigenschaften gegeben sind. Dies bedeutet, mit einigen wenigen (endlich vielen) Eigenschaften können wir einen einzigen, individuellen Namen mit potentiell (= abzählbar) unendlich vielen Objekten verknüpfen. Dies ist mit einem neuronalen Netzwerk leicht zu bewerkstelligen.

- Dies bedeutet, am Beispiel von zwei sehr wichtigen Typen von denkbarer Unendlichkeit kann man sehen, dass sich diese mit endlichen Mitteln realisieren lassen.

- Allerdings ist klar, dass diese quasi-unendlichen endlichen Prozesse nur möglich sind, insoweit von außerhalb des Systems beständig genügend Energie zugeführt werden kann, durch die diese Prozesse aufrecht erhalten werden können.

- Wollte man die platonische Dualität von Materiell-Immateriell, von Seele – Körper, beibehalten, dann wäre nach heutigem Wissensstand der Körper die Anordnung der Atome/ Moleküle und das Seelische die verfügbare freie Energie, durch die Veränderungen/ Transformationen/ Signale/ Bewegungen dieser Moleküle möglich sind. Aufgrund der endlichen Konstellation der Moleküle kann zugeführte (unendliche?) Energie ein Denken von quasi unendlichen Mengen mit Hilfe endlicher Strukturen realisiert werden.

SEIN – WAHRHEIT

- Die Rückführung von quasi unendlichen Objekten auf endliche (Denk-)Prozesse lässt aber die Frage unbeantwortet, ob diese mit endlichen Mitteln sichtbar werdenden quasi-unendlichen Objekte (Strukturen) über das Denken hinaus eine ontologische Bedeutung haben können, oder, anders formuliert, ob diese quasi-unendlichen Objekte (Strukturen) über das Denken hinaus tatsächlich existieren, obgleich sie sich für unsere begrenzte Wahrnehmung immer nur als punktuelle, individuelle Messereignisse in Raum und Zeit manifestieren?

- Dies wäre die Frage nach der Wahrheit unserer Erkenntnisse.

Fortsetzung mit Aristotles HIER

SONSTIGE QUELLEN

- Hirschberger, Johannes; GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE. Altertum und Mittelalter, Freiburg – Basel – Wien: Herder, 14.Aufl. 1976

- Holenstein, Elmar; Philosophie-Atlas. Orte und Wege des Denkens, Zürich: Amman Verlag & Co, 2004

Einen Überblick über alle Blogbeiträge des Autors cagent nach Titeln findet sich HIER.