Autor: Gerd Doeben-Henisch

Letzte Änderungen: 30.April 2024 – 3.Mai 2024

3.Mai 24: Ich habe zwei Epiloge hinzugefügt.

Kontakt: cagent@cognitiveagent.org

Anmerkung: Sofern es nicht um geschlechtsspezifische Aspekte geht, wird immer nur ein Geschlecht benutzt, und zwar das des Autors

Anmerkung 2: Es gibt eine Englische Version dieses Texts auf uffmm.org: https://www.uffmm.org/2024/04/30/the-invasion-of-the-storytellers/

KONTEXT

Ursprünglich hatte ich gechrieben, dass „Dieser Text … keine direkte Fortsetzung von einem anderen Text [ist]. Allerdings gibt es verschiedene Artikel mit einer ähnlichen Thematik als vorausgehende Posts. So gesehen ist der aktuelle Text eine Art ‚Weiterentwicklung‘ dieser Ideen.“ Aber, nur ein kurzer Blick zurück genügt, um zu sehen, dass es mindestens einen Text gibt, der ’sehr nah‘ beim Thema dieses vorliegdnen Textes ist: NARRATIVE BEHERRSCHEN DIE WELT. Fluch & Segen. Dazu Kommentare von @chatGPT4 ( https://www.cognitiveagent.org/2024/02/02/narrative-beherrschen-die-welt-fluch-segen-dazu-kommentare-von-chatgpt4/)

Im Alltag …

… magische Links

kennt fast jeder jemanden — oder sogar mehrere –, der viele Emails — oder anderweitige Mitteilungen — versendet, die nur noch Links enthalten, Links auf irgendwelche Videos, von denen das Netz ja heute genügend parat hält, oder Bilder mit ein paar Schlagworten.

Da die Zeit meist knapp ist, würde man gerne wissen, ob es sich lohnt, dieses Video anzuklicken. Aber erklärende Informationen fehlen.

Spricht man den Versender darauf an, ob es nicht möglich wäre, ein paar erklärende Worte mit zu versenden, dann bekommt vom Versender fast immer die Antwort, dass er selbst dies nicht so gut formulieren könne wie das Video selbst.

Interessant: Jemand versendet einen Link zu einem Video ohne in der Lage zu sein, seine Meinung dazu in eigene Worte zu fassen …

Rückfragen …

Wenn ich dann schon mal einen Link anklicke und versuche, mir eine Meinung zu bilden, ist natürlich eine der ersten Fragen, wer denn das Video (oder einen Text) veröffentlicht hat. Der gleiche Sachverhalt kann — wie tausendfach belegt und von jedem im Alltag nachprüfbar — je nach Perspektive des Betrachters ganz unterschiedlich, ja sogar im vollen Widerspruch, erzählt werden. Und da das, was wir sinnlich wahrnehmen können, sowieso immer nur sehr fragmentarisch ist, an den Oberflächen, am Augenblick hängt, direkt zunächst nicht unbedingt einen Zusammenhang erkennen lässt, bietet jede Beobachtung aus sich heraus zunächst einmal sehr viel Interpretationsspielraum. Ohne gründliche Betrachtung des Kontextes und der Vorgeschichte ist eigentlich eine Interpretation schlicht nicht möglich … es sei denn, jemand hat schon eine ‚fertige Meinung‘, die sich das ‚(willenlose) Fragment der Beobachtung‘ unverzüglich ‚aneignet‘.

Das Rückfragen und Recherchieren wäre also eigentlich ’normal‘, aber unser ’schnelles Gehirn‘ sucht erst einmal ‚automatische Antworten‘, da braucht man nicht viel nachdenken, ist schneller, weniger Energieaufwand, und diese ‚Automatik des Interpretierens‘ liefert trotz allem ein ‚befriedigendes Gefühl‘: Ja, man ‚weiß genau, was da vorliegt‘. Also wozu Rückfragen?

Immunisieren …

Als Wissenschaftler bin ich darauf trainiert, alle Rahmenbedingungen zu klären, auch meine eigenen Voraussetzungen. Das kostet natürlich Mühe und Zeit und ist alles andere als fehlerfrei. Deswegen mehrere Prüfungen, Rückfragen bei anderen, wie diese das sehen, usw.

Wenn ich aber die ‚wortlosen Versender von Links‘ frage, wenn mir etwas auffällt, vor allem, wenn ich da einen Konflikt mit der mir bekannten Realität anspreche, dann variieren die Reaktionen in der Richtung, dass ich dies falsch verstanden habe, oder dass der Autor das so gar nicht gemeint habe. Wenn ich dann auf andere Quellen verweise, die als ’stark geprüft‘ gelten, dann gehören diese zur ‚Lügenpresse‘ oder die Autoren werden sogleich als ‚Agenten einer finsteren Macht‘ enttarnt (es gibt eine ganze Palette von solchen ‚finsteren Mächten), und wage ich es dann, auch hier nachzufragen, woher denn Informationen stammen, dann bin ich ganz schnell ein naiver, dummer Mensch, dass ich dies alles nicht weiß.

Also, jeder Versuch, die Grundlagen von Aussagen zu klären, sie auf nachvollziehbare Sachverhalte zurück zu führen, endet im Konfliktfall schon weit vor jeder Klärung im Versuch, meine Fragen und Hinweise in jede Richtung zu diskreditieren.

Wahrheit Tschüß …

Nun ist ja das Thema ‚Wahrheit‘ selbst in der bisherigen Philosophie leider nicht mehr als ein Ideenlager für verschiedenste Perspektiven. Und selbst die modernen Wissenschaften, im Kern empirisch, verheddern sich zusehends in der Vielzahl ihrer Disziplinen und Methoden in einer Weise, dass ‚integrierende Sichten‘ selten sind und der ’normale Bürger‘ tendenziell eher ein Verständnisproblem hat. Keine gute Ausgangslage um die Ausbreitung des ‚kognitiven Märchenvirus‘ effektiv zu verhindern.

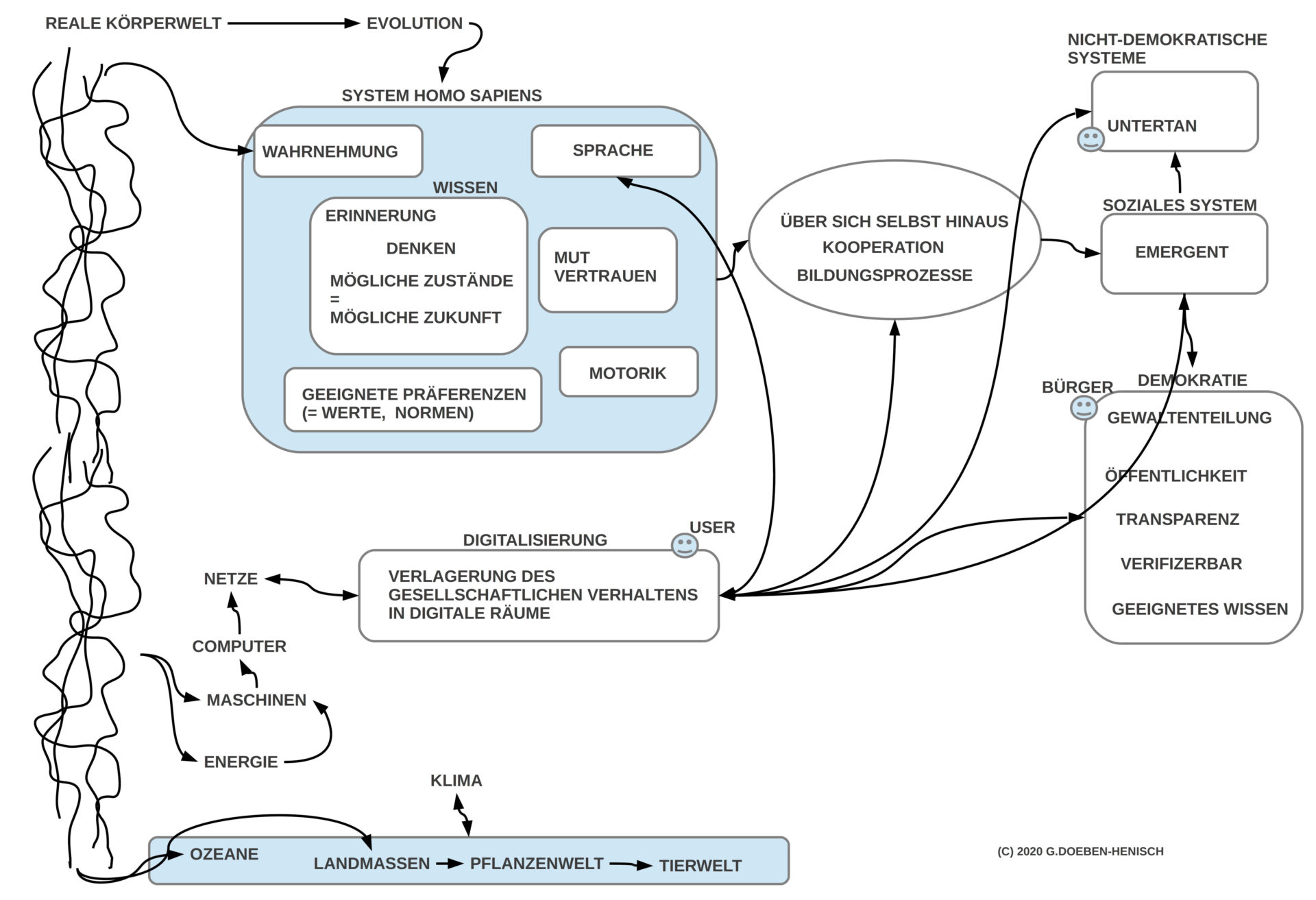

Booster Demokratie und Internet

Das Bizarre an unserer heutigen Situation ist, dass ausgerechnet die zwei wichtigsten Errungenschaften der Menschheit, die Gesellschaftsform der ‚Demokratie‘ (seit ca. 250 Jahren (in einer Geschichte von ca. 300.000 Jahren)) und das Werkzeug des ‚Internets‘ (Browser basiert seit ca. 1993), die zum ersten Mal ein Maximum an Freiheit und an Vielfalt des Ausdrucks möglich gemacht haben, dass ausgerechnet diese beiden Errungenschaften nun genau jene Bedingungen geschaffen haben , dass sich das kognitive Märchenvirus so ungehemmt ausbreiten kann.

Wichtig: das heutige kognitive Märchenvirus ereignet sich im Kontext von ‚Freiheit‘! In früheren Jahrtausenden gab es das kognitive Märchenvirus auch schon, da war es aber unter Kontrolle der jeweiligen autoritären Herrscher, die damit das Denken und Fühlen ihrer Untertanen zu ihren Gunsten gesteuert haben. Die ‚Vagheiten‘ der Bedeutungen haben immer nahezu alle Deutungen erlaubt; und wenn ein bisheriges Märchen nicht gereicht hat, dann wurde schnell ein neues erfunden. Solange eine Kontrolle durch Realität nicht wirklich möglich ist, kann man alles erzählen.

Mit der Entstehung der Demokratie verschwanden zwar die autoritären Machtstrukturen, aber die Menschen, die wählen durften und sollten, waren letztlich die gleichen wie zuvor in autoritären Herrschaften. Wer hat schon wirklich Zeit und Lust, sich mit den komplizierten Fragen der realen Welt zu beschäftigen, vor allem, wenn es einen nicht direkt selbst betrifft? Das machen doch unsere gewählten Vertreter….

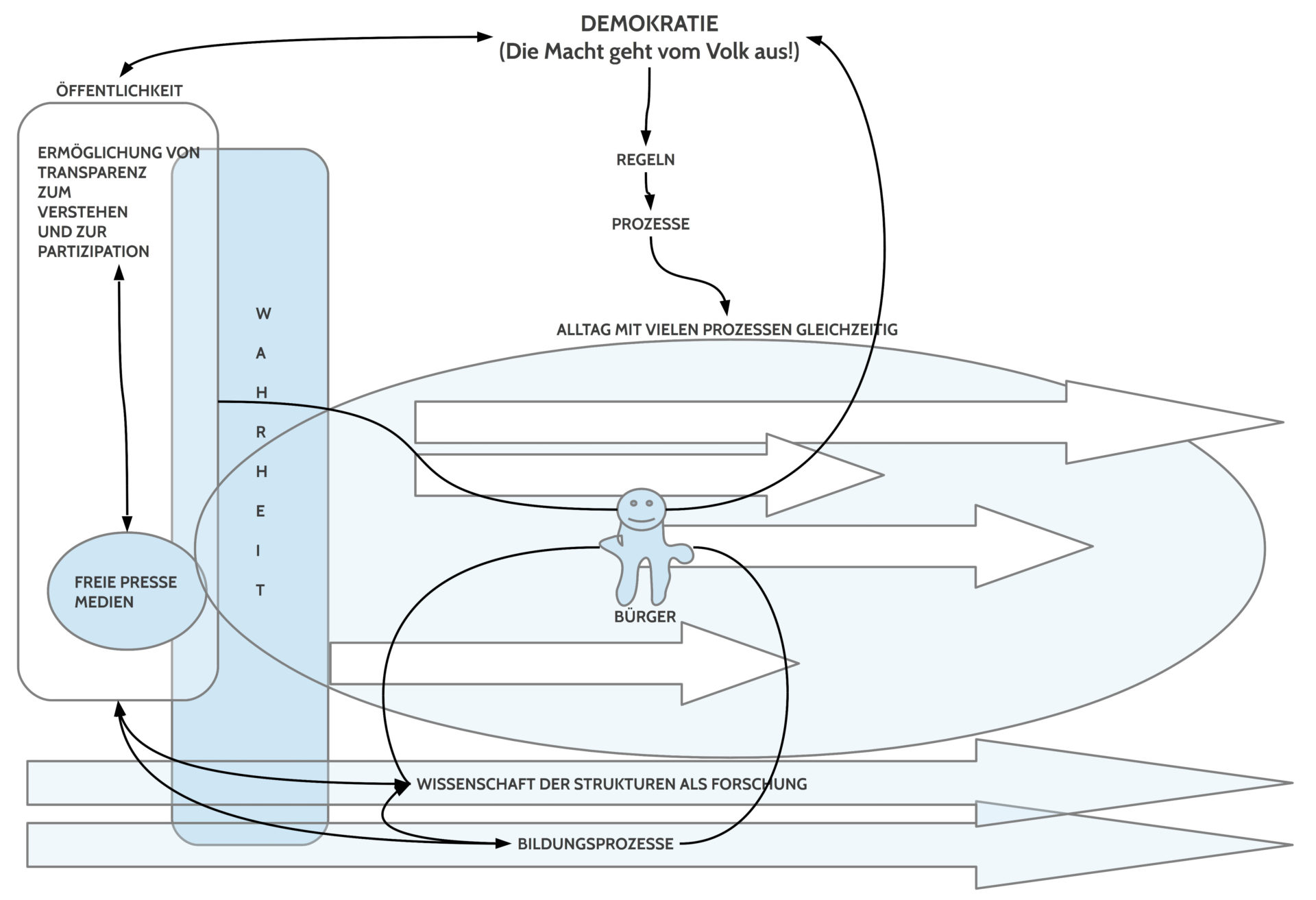

In den (anscheinend) ruhigen Jahren seit dem 2.Weltkrieg schien die Aufgabenteilung doch gut zu funktionieren: hier die Bürger, die alles delegieren, und dort die gewählten Vertreter, die alles richtig machen. Eine ‚Kontrolle‘ der Macht sollte über Verfassung, Justiz und durch eine funktionierende Öffentlichkeit‘ garantiert werden…

Was man aber nicht voraus gesehen hatte waren so Kleinigkeiten wie:

- Die Zunahme der Bevölkerung und das Voranschreiten der Technologien induzierte immer komplexere Prozesse mit eben solchen komplexen Wechselwirkungen, die sich mit den üblichen Methoden aus der Vergangenheit nicht mehr angemessen bewältigen ließen. Fehler und Konflikte waren vorprogrammiert.

- Die Delegierung an wenige gewählte Vertreter mit ’normalen Fähigkeiten‘ kann nur funktionieren, wenn diese wenigen Vertreter in Kontexten arbeiten, die sie mit all den notwendigen Kompetenzen versorgen, die ihr Amt benötigt. Diese Aufgabe scheint immer schlechter gelöst zu werden.

- Die wichtige ‚funktionierende Öffentlichkeit‘ wurde durch die ungeheuren Möglichkeiten des Internet immer mehr fragmentiert: es gibt nicht mehr ‚die‘ Öffentlichkeit, sondern ganz viele Öffentlichkeiten. Dies ist an sich nicht schlecht, aber wen die verfügbaren Kanäle von starken Interessengruppen das ’schnelle und bequeme Gehirn‘ anziehen wie das Licht die Mücken, dann gelangen die Köpfe immer mehr in den Bereich der ‚kognitiven Viren‘, die nach nur kurzen ‚Inkubationszeiten‘ einen Kopf ‚in Besitz‘ nehmen und ihn von da ab ’steuern‘.

Die Wirkungen dieser drei Faktoren kann man seit einigen Jahren ganz klar beobachten: die ungelösten Probleme der Gesellschaft, die vom existierenden demokratisch-politischen System immer schlechter gelöst werden, führen ‚vor Ort‘ bei den einzelnen Menschen dazu, dass sie ihre Unzufriedenheiten und Ängste immer mehr und ausschließlich unter dem Einfluss des kognitiven Märchenvirus interpretieren und danach handeln. Damit wird die Situation schleichend noch schlechter, da die konstruktiven Kapazitäten zur Problemanalyse und die gemeinsame Kraft zur Lösung von Problemen abnimmt.

Keine Heilmittel verfügbar?

Blickt man zurück in die vielen tausend Jahre Geschichte der Menschen dann ist greifbar, dass ‚Meinungen‘, ‚Bilder von der Welt‘, immer nur in begrenzten Bereichen mit der realen Welt harmonierten, dort, wo es zum Überleben wichtig war. Aber selbst in diesen kleinen Bereichen gab es jahrtausendelang viele Anschauungen, die sich zu späteren Zeiten als ‚falsch‘ herausstellten.

Schon sehr früh beherrschten wir Menschen die Kunst, uns Geschichten zu erzählen, wie alles mit allem zusammen hängt. Diese wurden begierig gehört, diese wurden geglaubt, und erst viel später konnte man bisweilen erkennen, was an den früheren Geschichten ganz oder teilweise falsch war. Doch zu Lebzeiten, für diejenigen, die mit diesen Geschichten aufwuchsen, waren diese Geschichten ‚wahr‘, ergaben ‚Sinn‘, man ist für sie sogar in den Tod gegangen.

Erst ganz am Ende der bisherigen Entwicklung des Menschen (die Lebensform des Homo sapiens), also — bei 300.000 Jahre als 24 Stunden — nach ca. 23 Stunden und 59 Minuten entdeckten die Menschen mit den empirischen Wissenschaften eine Methode, wie man ‚wahre Erkenntnisse‘ gewinnen kann, die nicht nur für den Augenblick funktionieren, sondern womit man Millionen, ja Milliarden Jahre ‚zurück in der Zeit‘ schauen kann, und für viele Faktoren auch Milliarden Jahre in die Zukunft. Dazu kann die Wissenschaft in die tiefsten Tiefen der Materie schauen und versteht immer besser das komplexe Wechselspiel all der wunderbaren Faktoren.

Und just in diesem Augenblick der ersten großen Sternstunden der Menschheit auf dem Planet Erde bricht der kognitive Märchenvirus ungehemmt aus und droht sogar die modernen Wissenschaften komplett auszulöschen!

Welche Menschen auf diesem Planeten können diesem kognitiven Märchenvirus widerstehen?

Hier eine kleine Zeitungsnotiz vor wenigen Tagen: Unter dem Titel „Game macht Fake News spielerisch erkennbar“ [1](siehe auch [2-3]) wird von einem Experiment schwedischer Wissenschaftler mit Schülern berichtet, dass es möglich war, das Bewusstsein von Schülern für ‚fake news‘ (hier: das kognitive Märchenvirus) messbar zu schärfen.

Ja, wir wissen, dass junge Menschen durch eine angemessene Bildung ihr Bewusstsein so gestalten können, dass sie gegen das kognitive Märchenvirus besser gewappnet sind. Aber was geschieht, wenn die offiziellen Bildungseinrichtungen eine solche Wissenstherapie kaum oder gar nicht durchführen können, wenn entweder die Lehrer es schon nicht mehr können oder, die Lehrer könnten es schon noch, aber die politischen Institutionen lassen es nicht zu? Letztere Fälle sind bekannt, sogar in sogenannten Demokratien!

Epilogue 1

Folgende Arbeitshypothesen deuten sich an:

- Das Märchenvirus, die ungehemmte Neigung zum (unkontrollierten) Geschichten erzählen, ist den Menschen mit in die (genetische) Wiege gelegt.

- Weder Intelligenz noch sogenannte ‚akademische Bildung‘ sind ein automatischer Schutz dagegen.

- ‚Kritisches Denken‘ und ‚empirische Wissenschaft‘ sind spezielle Eigenschaften, die Menschen sich nur mit eigenem großen Engagement aneignen können. Für sie müssen in einer Gesellschaft minimale Voraussetzungen existieren, ohne die es nicht geht.

- Aktive Demokratien scheinen das Märchenvirus bis auf ca. 15-20% der gesellschaftlichen Praxis eindämmen zu können (obwohl es in den Menschen immer da ist). Sobald die Prozentzahl der aktiven Märchenerzähler erfahrbar steigt, muss man davon ausgehen, dass das Konzept ‚Demokratie‘ sich in der gesellschaftlichen Praxis — aus vielerlei Gründen — zunehmend abschwächt.

Epilogue 2

Wer aktiv vom Märchen-Virus befallen ist, hat eine Sicht von der Welt, von sich selbst und den anderen, die mit der realen Welt ‚da draußen‘, jenseits seines eigenen Denkens, so wenig zu tun hat, dass die realen Ereignissen das eigene Denken nicht mehr beeinflussen. Man lebt in seiner eigenen ‚Denk-Blase‘. Grundsätzlich gilt dies für jeden Menschen, aber jene, die gelernt haben ‚kritisch und wissenschaftlich‘ zu denken, haben Techniken gelernt und wenden sie an, die das Denken in der eigenen Blase immer wieder einem ‚Reality-Check‘ unterzieht. Dieser Check beschränkt sich nicht auf punktuelle Ereignisse oder punktuelle Aussagen … und da wird es schwierig.

LINKS

[1] Wolfgang Kempkens, com!professional 26.04.2024, https://www.com-magazin.de/news/forschung/game-fake-news-spielerisch-erkennbar-2917376.html

[2] Hier die Webseite der schwedischen Universität von Uppsala, von wo die Forschern kommen: https://www.uu.se/en/press/press-releases/2024/2024-04-24-computer-game-in-school-made-students-better-at-detecting-fake-news

[3] Und hier der volle wissenschaftliche Artikel mit open access: Bad News in the civics classroom: How serious gameplay fosters teenagers’ ability to discern misinformation techniques. Carl-Anton Werner Axelsson, Thomas Nygren, Jon Roozenbeek & Sander van der Linden, Received 26 Sep 2023, Accepted 29 Mar 2024, Published online: 19 Apr 2024 : https://doi.org/10.1080/15391523.2024.2338451

DER AUTOR

Einen Überblick über alle Beiträge von Autor cagent nach Titeln findet sich HIER.