Journal: Philosophie Jetzt – Menschenbild, ISSN 2365-5062, 29.Juli 2017

URL: cognitiveagent.org

Email: info@cognitiveagent.org

Autor: Gerd Doeben-Henisch

Email: gerd@doeben-henisch.de

Übersicht

Craik führt in seinem Buch eine breit angelegte Diskussion im Spannungsfeld von Philosophie, Psychologie, Physiologie, Physik und Technik, die einige Hauptthemen erkennen lässt: ein Plädoyer für ein kausales Verständnis der realen Welt, für die Rekonstruktion von Bewusstsein durch Rückgriff auf das Nervensystem, für die zentrale Rolle mentaler Modelle, sowie für die wichtige Rolle von Sprache in allem Erklären. Dies gibt Anlass, den ontologischen Status des Bewusstseins nochmals zu präzisieren.

I. KONTEXT

In einem vorausgehenden Blogeintrag hatte ich kurz einige der Hauptthemen aus dem Buch ’The Nature of Explanation’ (1943) von Craig vorgestellt und kurz kommentiert. In diesem Buch weist Craik zurecht darauf hin, dass eine Erklärung der geistigen/ mentalen/ kognitiven Phänomene des Menschen ohne Rückgriff auf das ermöglichende Gehirn unvollständig sind. Eine introspektive Beschreibung solcher Phänomene beschreibt die Oberfläche dieser Phänomene, wenn sie gut gemacht ist, auch noch deren Dynamik, aber sie kann sie nicht wirklich erklären, da derjenige Kontext, der kausal für diese Phänomene verantwortlich zu sein scheint (harte Beweise gibt es nicht, siehe weiter unten), das menschliche Gehirn, in solch einer phänomenalen Beschreibung nicht berücksichtigt wird (bisher nicht!).

Dieser überdeutliche Hinweis seitens Craig wird durch vielfache Überlegungen untermauert. Was aber fehlt ist ein klares Konzept, wie denn eine philosophisch-wissenschaftliche Beschreibung des Sachverhalts methodisch vorgenommen werden müsste, um allen Aspekten Rechnung zu tragen. Obwohl Craig alle wesentlich beteiligten Disziplinen explizit nennt (Philosophie, Psychologie, Physiologie, Physik) und er sich in diesen Bereichen gut auskennt, lässt er das genaue Verhältnis dieser Disziplinen zueinander offen.

II. MULTIPLE SICHTEN

1) Vielleicht kann es in dieser Situation helfen, sich bewusst zu machen, welch Faktoren in dieser Erkenntnissituation beteiligt sind und wie diese (grob) aufeinander bezogen sind.

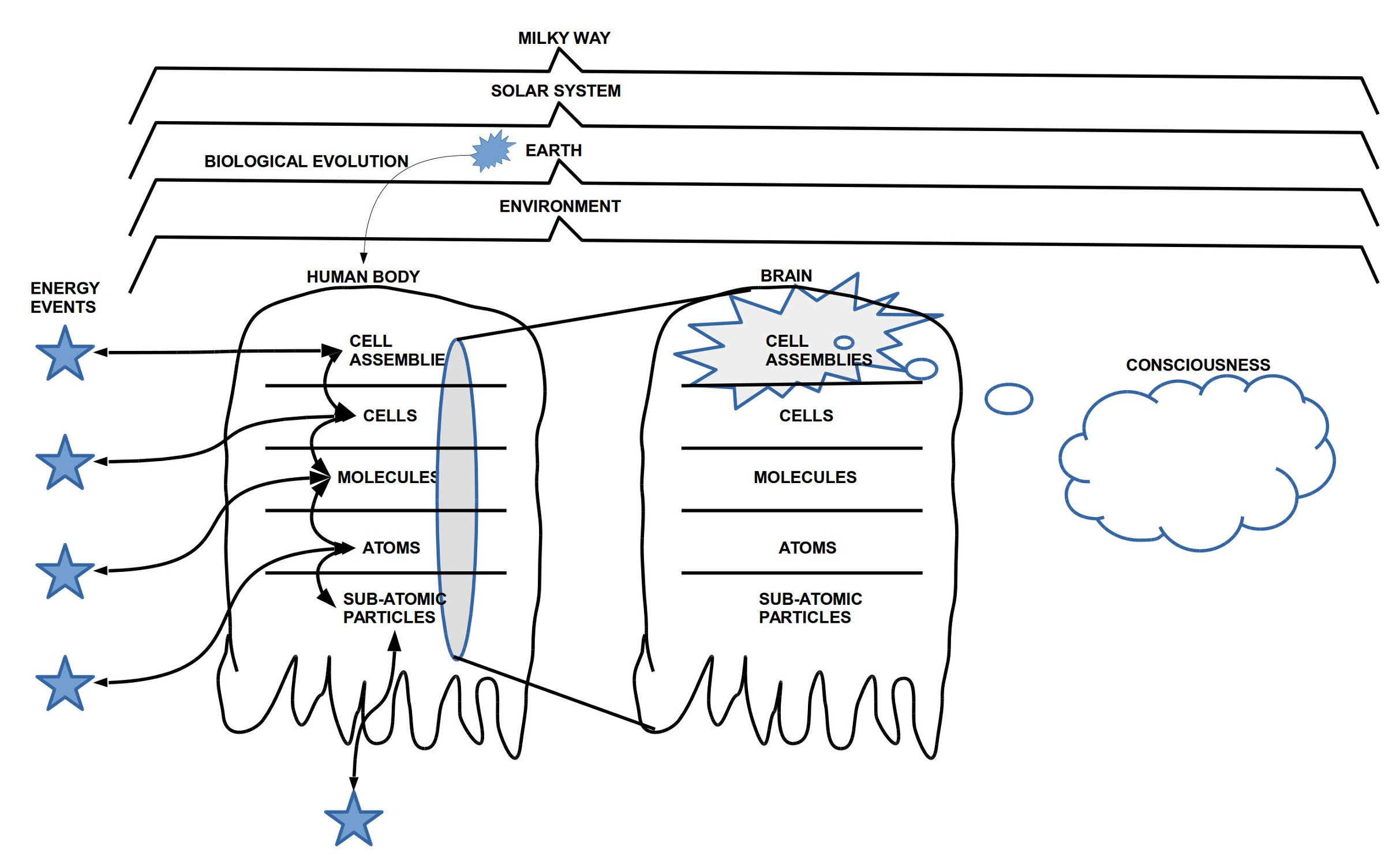

2) Im Schaubild 1 sind diese Faktoren angedeutet. Die Perspektive, aus der heraus dieses Bild entstanden ist, ist zunächst die der empirischen Wissenschaften, dann ergänzt um eine introspektive Perspektive.

3) Die Physik erzählt uns die Geschichte vom Universum, seiner Entstehung seit dem Big-Bang Ereignis, seiner Struktur, die u.a. unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, enthält. Innerhalb der Milchstraße gibt es u.a. unser Sonnensystem mit der Erde, unserem Heimatplaneten. Die Biologie erzählt uns die Geschichte von der Entstehung des biologischen Lebens auf der Erde, die Entwicklung all der unzähligen Arten (von denen die meisten wieder ausgestorben sind), bis hin zum homo sapiens, den wir repräsentieren.

4) Um den Menschen herum gibt es zahllose wissenschaftliche Disziplinen, die unterschiedliche Aspekte des homo sapiens untersuchen. Die Physiologie hat uns darüber belehrt, dass der menschliche Körper mit all seinen komplexen Organen letztlich aus einzelnen Zellen besteht, die auf unterschiedliche Weise im Körper als Zellverbände kooperieren und dabei kommunizieren.

5) Was man bei der Betrachtung der beeindruckenden Gesamtleistung aber niemals vergessen darf, ist, dass alle Zellen zu jedem Zeitpunkt aus Molekülen bestehen, diese wiederum aus Atomen, diese wiederum aus sub-atomaren Teilchen. Jede dieser identifizierbaren Einheiten folgt eigenen, spezifischen Gesetzen des Verhaltens.

Diese Verhaltensweisen sind so spezifisch, dass es sinnvoll ist, hier entsprechend den jeweiligen Einheiten von unterschiedlichen Organisationsebenen zu sprechen, mit steigender Komplexität.

6) Diese Unterscheidung nach Organisationsebenen (denen unterschiedliche Komplexitätsebenen entsprechen), ist hilfreich, wenn man die Interaktion zwischen allen Einheiten betrachtet. Das Herz z.B. ist in einer Hinsicht eine ’Pumpe’, die das Blut durch die Adern pumpt. Es ist über Zellen auch mit dem Gehirn verbunden, das den Zustand des Herzens ’kontrolliert’ und durch elektrische-chemische Impulse beeinflussen kann. Die einzelnen Zellen, die den Zellverband ’Herz’ bilden, sind ferner für sich genommen individuelle, autonome Systeme, die untereinander durch Stoffwechselprozesse (Energieversorgung, …) verbunden sind, die absterben und durch neue ersetzt werden, und vieles mehr. Je nach Zustand der Umgebung einer Zelle, welche Moleküle, Atome dort vorkommen, kann dies auch die Zelle stören, zerstören. Die Zelle kann auch selbst Störungen aufweisen.

7) Insofern alle Moleküle auch Atome sind mit subatomaren Einheiten, unterliegen diese Atome jederzeit den unterschiedlichen Wechselwirkungen, die zwischen Atomen und subatomaren Einheiten im gesamten Universum möglich sind. Wie die Physik uns heute erzählen kann, gibt es hier vielfältige Wechselwirkungen im quanten-mechanischen Bereich, die über den Bereich eines einzelnen menschlichen Körpers weit hinausgehen, die bis in die Dimension der Milchstraße reichen.

8) Dies alles gilt natürlich auch für den Zellverband, der unser Nervensystem mit dem Gehirn bildet. Das Gehirn ist Teil des Gesamtkörpers; es liegt im Körper. Das Gehirn, so erzählen die Gehirnforscher heute, hat trotz der Flexibilität, Plastizität seiner Zellen in sich eine Struktur, die unterschiedliche funktionelle Einheiten abgrenzen lässt, die sowohl in sich wie auch miteinander sowohl über elektro-chemische Weise kommunizieren wie auch nur chemisch. Dabei werden die quantenmechanischen Wechselbeziehungen normalerweise nicht berücksichtigt.

9) Lässt man die quantenmechanischen Wechselbeziehungen außen vor, dann kann das Gehirn mit der Umgebung des Körpers nur über Zellen kommunizieren, die elektro-chemische oder chemische Signale austauschen. Dazu gibt es spezielle Sinneszellen, die externe Energieereignisse in interne neuronale Energieereignisse übersetzen, und diese dann auf unterschiedliche Weise von Zelle zu Zelle weiter reichen. Dieser Prozess ist niemals 1-zu-1 sondern bringt mehrfache Transformationen und Abstraktionen mit sich. In der Regel werden zudem nicht Signale von einzelnen Sinneszellen benutzt, sondern meistens viele Hunderte, Tausend, Hunderttausende oder gar Millionen gleichzeitig und parallel. Diese werden auf unterschiedliche Weise miteinander verrechnet. Wie das Gehirn es schafft, ohne direkten Kontakt mit der externen Welt aus diesen vielen Abermillionen gleichzeitigen Einzelsignalen brauchbare Muster, Zusammenhänge und Abläufe zu extrahieren und damit ein komplexes Verhalten zu steuern, das enthüllt sich nur langsam.

10) Aus empirischer Sicht ist die Geschichte hier zu Ende. Im Schaubild 1 gibt es aber noch die Größe Bewusstsein. Wie kommt die ins Spiel?

III. BEWUSSTSEIN

1) Aus empirischer Sicht (Physiologie, Gehirnforschung, Biologie, Physik, Chemie, Molekularbiologie, Genetik, empirische Psychologie,…) kann man die Zellen, Zellverbände, ihre Eigenschaften beobachten, messen, und das Verhalten dieser Einheiten auf der Basis dieser Messwerte beschreiben, auch mit kausalen Beziehungen, zunehmend auch mit partiellen Modellen. Dabei wurden und werden zahlreiche interessante Wechselbeziehungen aufgedeckt z.B. zwischen Zellen und deren Molekülen, gar Atomen. In dieser Perspektive gibt es aber keinerlei Phänomene, die irgendetwas mit dem sogenannten Bewusstsein zu tun haben. In einer empirischen Perspektive gibt es prinzipiell keinerlei Möglichkeiten, bewusstseinsrelevante Phänomene zu beobachten und zu beschreiben.

2) Selbst die moderne empirische Psychologie ist methodisch beschränkt auf messbare Sachverhalte, die sie letztlich nur im Bereich des beobachtbaren Verhaltens finden kann, neuerdings erweiterbar mit physiologischen Daten, sodass man in einer neuro-psychologischen Vorgehensweise beobachtbare Verhaltensdaten mit Körperdaten und speziell Gehirndaten in Beziehung setzen kann. Dies hat zu einer erheblichen Ausweitung der möglichen Erklärungsleistung geführt. Aber auch in der Perspektive einer Neuro-Psychologie gibt es streng genommen keinerlei Phänomene, die man als bewusstseins-relevant bezeichnen könnte.

3) Wissenschaftstheoretisch (andere sprechen von Wissenschaftsphilosophisch) beschränkt sich der Begriff Bewusstsein auf eine spezielle Form von Innensicht des Gehirns, wie wir sie bislang explizit nur von Exemplaren des homo sapiens kennen, da dieser mittels des Werkzeugs symbolische Sprache Aussagen, Beschreibungen

liefern kann, die indirekt Zeugnis geben von Sachverhalten, die sich auf diese Innensicht des Gehirns beziehen. Die Innensicht des Gehirns ist einer empirischen Beobachtung nicht direkt zugänglich (auch wenn man in zahllosen neuro-psychologischen Abhandlungen immer wieder das Wort ’Bewusstsein’ findet, auch z.B, in der Wortschöpfung ’neuronales Korrelat des Bewusstseins’; wissenschaftsphilosophisch ist dies Unsinn; es kann aber möglicherweise einen gewissen ’heuristischen’ Wert innerhalb wissenschaftlicher Untersuchungen haben.)

4) Dass wir überhaupt von Bewusstsein sprechen liegt daran, dass alle Exemplare des homo sapiens (und vermutlich nahezu alle biologischen Systeme) über diese bemerkenswerte Fähigkeit einer Innensicht des Gehirns verfügen, die die Betroffenen mit einem kontinuierlichen Strom von Ereignissen versorgt. Um diese Ereignisse aus der Innensicht des Gehirns von den Ereignissen der empirischen Wissenschaften abzugrenzen, sprechen die Philosophen spätestens seit dem Philosophen Edmund Husserl (1859 – 1938) von phänomenalen Ereignissen statt einfach von Ereignissen. Dies hat damit zu tun, dass Edmund Husserl und alle weiteren Anhänger einer bewusstseinsbasierten Philosophie die Ereignisse in der Innensicht des Gehirns generell als Phänomene (Ph) bezeichnet haben.

5) Da jeder Mensch qua Mensch im normalen Erkenntniszustand sich primär im Modus der Innensicht des Gehirns befindet (was anderes hat er auch gar nicht zur Verfügung) hat er zwar direkten Zugang zu den Phänomenen seines Erlebnisstroms, aber er hat nahezu keine Möglichkeit, den Begriff ’Bewusstsein’ intersubjektiv, objektiv zu definieren. Der einzelne Mensch hat zwar Zugang zu seinen Phänomenen, aber eben nur zu seinen; das gilt für jeden Menschen in gleicher Weise. Sofern verschiedene Menschen eine gemeinsame Sprache sprechen und in dieser Sprache z.B. den Begriff ’Bewusstsein’ einführen, können sie die Wortmarke ’Bewusstsein’ zwar untereinander vorstellen, sie können aber niemals ein intersubjektives Objekt aufzeigen, auf das sich die Wortmarke ’Bewusstsein’ beziehen könnte. Nach zehntausenden Jahren von menschlicher Existenz (wissenschaftlich gibt es den homo sapiens ca. 200.000 Jahre) gibt es so etwas wie ein explizites Sprechen mit dem Begriff ’Bewusstsein’ vielleicht 400 – 500 Jahre, höchstens. Ausführlich und systematisch vielleicht erst seit ca. 150 Jahren. Und bis heute erwecken die vielen Sprachspiele, in denen die Wortmarke ’Bewusstsein’ vorkommt, nicht den Eindruck, als ob allen Beteiligten so richtig klar ist, was sie da tun.

IV. SUBJEKTIV – EMPIRISCH

1) Die Tatsache, dass Menschen sich zunächst und primär im Modus der Innensicht des Gehirns vorfinden, ist einerseits – biologisch – normal, da sich explizite und leistungsfähige Nervensysteme und Gehirne erst relativ spät entwickelt haben, aber dann für die biologischen Systeme, die darüber verfügen konnten, zu einer der wertvollsten Eigenschaften des Überlebens und dann auch überhaupt Lebens auf der Erde wurden.

Jedes biologische System bekommt durch die Innensicht seines Gehirns eine Reihe von wertvollen (allerdings meist hochkomplexe) Informationen, mittels deren es seine aktuelle Situation, seine Geschichte, und seine mögliche Zukunft immer besser ausrechnen kann. Beim homo sapiens kommt dazu eine spezielle Kommunikationsfähigkeit hinzu. Gerade die besonderen Eigenschaften des Nervensystems beim Menschen haben dem homo sapiens eine gigantische Überlegenheit über nahezu alle anderen biologischen Systeme gegeben. Für den homo sapiens ist dies eine Erfolgsgeschichte, nicht für die anderen Arten, die der homo sapiens entweder ausgerottet oder stark dezimiert hat oder für seine Zwecke brutal knechtet.

2) Durch die immense Zunahme der Population des homo sapiens aufgrund seiner immer verfeinerten Technik und Kultur gab es, beginnend vor ca. 2500 bis 3000 Jahren und dann andauernd bis ca. vor 500 Jahren (letztlich andauernd bis heute) immer größere Konflikte mit dem Reden über die Welt. Der Reichtum der Phänomene in der Innensicht des Gehirns ermöglicht in Kombination mit der symbolischen Sprache immer komplexere Beschreibungen von phänomenal möglichen Sachverhalten, denen aber nicht notwendigerweise etwas in der (empirischen, objektiven, intersubjektiven) Außenwelt entsprechen musste. Das menschliche Gehirn kann in der Innensicht mühelos abstrakt-virtuelle Strukturen erzeugen, denen direkt nichts in der Außenwelt entsprechen muss. Dies kann zu Verwirrungen führen, zu Fehlern, Katastrophen (man denke z.B. an die vorwissenschaftliche Medizin oder Physik oder …).

3) An diesem – in gewisser Weise ’natürlichem’ – Kulminationspunkt von denkerisch-sprachlicher Blütezeit und Diskrepanz zwischen gedachten Bedeutungen und empirisch, realer Bedeutung entdeckten immer mehr Menschen, dass eine Unterscheidung der menschlichen Rede in jene Redewendungen, die sich auf reale Aspekte der Welt beziehen, und jene, die ’anders’ sind, von hohem praktischen Nutzen wäre. Die Idee einer empirischen (wissenschaftlichen) Sprache wurde geboren: empirisch wissenschaftlich sollten fortan nur noch jene Redewendungen gelten, die sich auf Gegebenheiten der realen Außenwelt beziehen lassen. Und damit dies

intersubjektiv, objektiv zweifelsfrei sei, wurde zusätzlich postuliert, dass sich diese Gegebenheiten nach einem vereinbarten Vergleichsverfahren mit einem vereinbarten Standard wissenschaftlich messen lassen. Nur solche Aussagen sollten künftig als wissenschaftlich relevante Fakten/ Daten akzeptiert werden.

4) Damit gab es nun zwar wissenschaftliche Fakten, aber es war nicht verbindlich geklärt, in welcher Form man diese Fakten dann zu komplexeren Aussagen über Beziehungen, Beziehungsnetzwerken (Modelle, Theorien) nutzen könnte. Faktisch benutzen die meisten mathematische Formeln zur abstrakten Beschreibung von empirischen Sachverhalten, die dann durch die empirischen Fakten fundiert wurden. Was genau aber eine wissenschaftliche empirische Theorie ist, dies wurde bis in die Gegenwart nicht restlos geklärt (trotz Wissenschaftstheorie oder Philosophy of Science. Noch heute kann man in jeder sogenannten wissenschaftlichen Zeitschrift Artikel finden, in denen die Autoren sichtlich keine Vorstellung haben, was letztlich eine wissenschaftlich empirische Theorie ist!)

5) Ein negativer (wenngleich unnötiger) Nebeneffekt der Entstehung wissenschaftlich empirischer Redeformen war die (zunächst sinnvolle) Abgrenzung gegenüber den nicht-wissenschaftlichen Redeformen, die dann aber im weiteren Verlauf zu einer Aufspaltung des Denkens in wissenschaftlich und nicht wissenschaftlich führte mit dem besonderen Akzent, dass das nicht-wissenschaftliche Reden (von den empirischen Wissenschaftlern) grundsätzlich negativ belegt wurde. Aufgrund der historischen Lebensformen, Machtausübungen, Unterdrückungen kann man diese stark abgrenzende Haltung der Wissenschaft gegenüber den nicht wissenschaftlichen Redeformen aus der Vergangenheit verstehen. Heute dagegen wirkt diese Abgrenzung mehr und mehr kontra-produktiv.

6) Man sollte sich immer wieder bewusst machen, dass die Erfindung der empirischen Redeformen durch Verknüpfung des Redens mit definierten Vergleichsverfahren im intersubjektiven Bereich die grundsätzliche Ausgangssituation des Erkennens nicht verändert hat. Auch ein empirischer Wissenschaftler lebt primär mit dem Ereignisstrom in der Innensicht des Gehirns. Da kommt er trotz Einführung der Verknüpfung mit Messverfahren auch nicht heraus. Man kann sich dies so veranschaulichen: Ausgangspunkt für jeden Menschen ist die Menge seiner phänomenalen Ereignisse (Ph) in der Innensicht. Diese differenziert sich in aktuelle sinnliche (externe wie interne) Wahrnehmung vermischt mit den aktuell verfügbaren Gedächtnisinhalten, die diese Wahrnehmungen automatisch interpretieren. Diejenigen Phänomene, die mit intersubjektiven Messverfahren korrespondieren, bleiben trotzdem Ereignisse in der Innensicht des Gehirns; nennen wir sie Ph_emp . Als Phänomene bilden sie

dann eine Teilmenge von allen Phänomenen (Ph), also Ph_emp ⊆ Ph. Der empirische Wissenschaftler steigt also nicht grundsätzlich aus dem Club der Phänomenologen aus, sondern er folgt einer methodisch motivierten Beschränkung, wann und wie er wissenschaftlich über die empirische Welt spricht.

7) Auch in dieser Betrachtungsweise wird nochmals klar, dass eine wissenschaftliche Definition eines Begriffs ’Bewusstsein’ niemals möglich sein wird, da es grundsätzlich keine intersubjektiven Messverfahren geben kann.

8) Allerdings sollte durch diese Überlegungen auch klar werden, dass eine grundsätzliche Ausklammerung einer Beschäftigung mit der Innensicht des Gehirns und des möglichen Wechselspiels zwischen phänomenalen und empirisch-phänomenalen Ereignissen von allerhöchstem Interesse sein sollte. Denn das Gesamtphänomen Innensicht des Gehirns ist eines der erstaunlichsten Phänomene im gesamten bekannten Universum und es wäre eine Bankrotterklärung jeglichen menschlichen Erkenntnisstrebens, würde man sich dem Phänomen verschließen, nur weil die bisher vereinbarten wissenschaftlichen Redeformen dieses Phänomen ausschließen. Wissenschaft muss nicht notwendigerweise bei den empirischen Sachverhalten enden.

KONTEXTE

Frühe Überlegungen zu diesem Thema gab es schon 2009 HIER.

Einen Überblick über alle Blogeinträge von Autor cagent nach Titeln findet sich HIER.

Einen Überblick über alle Themenbereiche des Blogs findet sich HIER.