(1) Dieser Blog steht unter dem Thema ‚Philosophie Jetzt‘. Lange Zeit war mir selbst nicht klar, was dies genau heißt… so eigentümlich dies für einen Leser auch klingen mag. Es gab nur so ein unbestimmtes, dennoch sehr starkes, ‚Gefühl‘, dass eine begriffliche Vermittlung zwischen all den heute umher schwirrenden Denkkonzepten notwendig sei, für uns alle.

(2) Ein bischen wie ‚herumstochernd im Nebel‘ habe ich versucht, mich über verschiedene kleine Reflexionen an das ‚Thema‘ heran zu tasten.

(3) Dem Vortag in Bremerhaven kommt insoweit eine besondere Bedeutung zu als er jenen Punkt markiert, bei dem die vorangehende Suche einen ersten ‚Teilerfolg‘ erzielen konnte: die Rolle der Philosophie und darin ihre ‚Notwendigkeit‘ für unser heutiges Denken wurde mir persönlich so weit klar, dass ich ab jetzt mit Überzeugung sagen kann, dass wir philosophisches Denken brauchen.

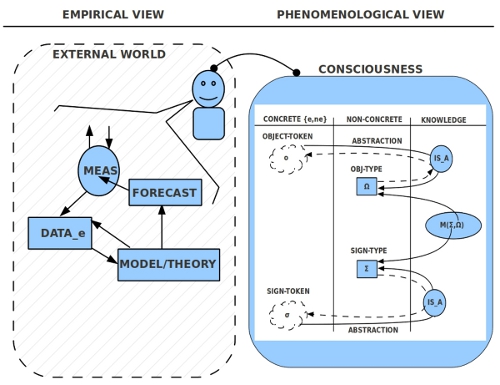

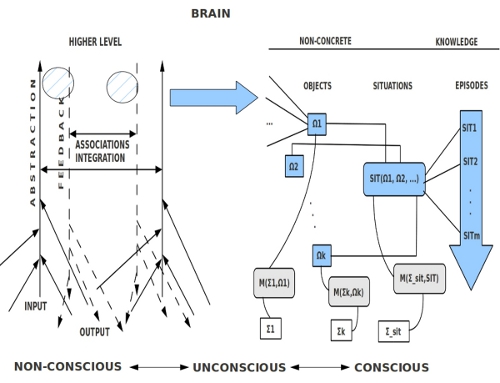

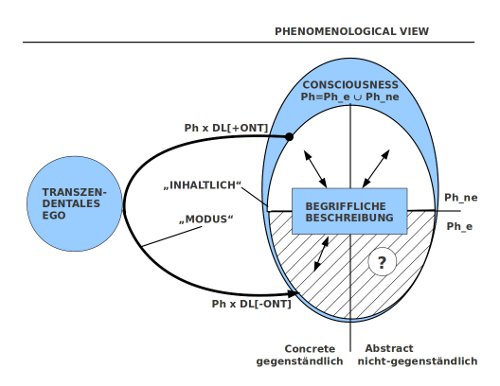

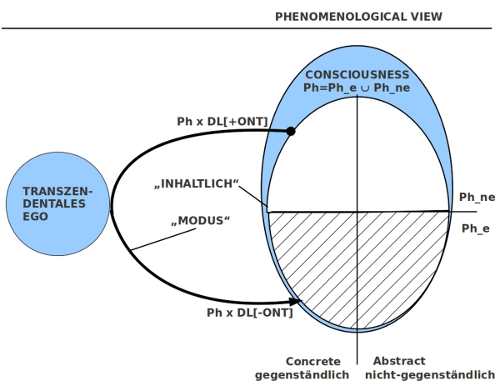

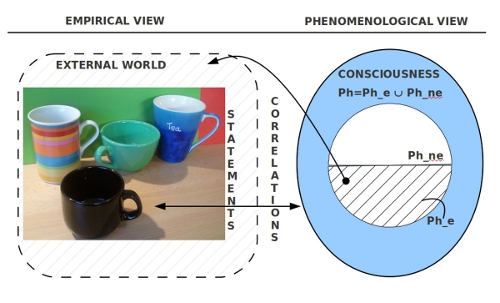

(4) Das philosophische Denken richtet sich ‚auf sich selbst‘; das Denken versucht, ’sich selbst‘ zu denken. Dieses ‚Wissen um sich selbst‘ ist spezifisch für den homo sapiens (nicht absolut, wie die moderne Verhaltensforschung zeigt) und dieses Wissen unterscheidet sich deutlich vom empirisch-wissenschaftlichen Denken, das sich in seinem Gegenstandsbereich auf jene Phänomene beschränkt, denen ‚etwas in der Außenwelt‘ korrespondiert.

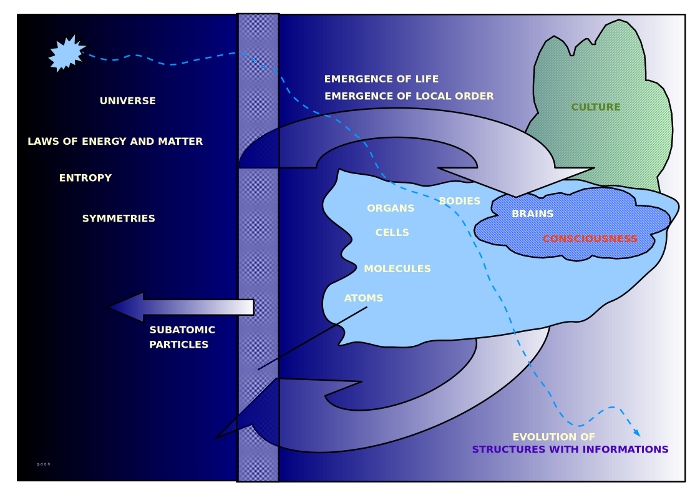

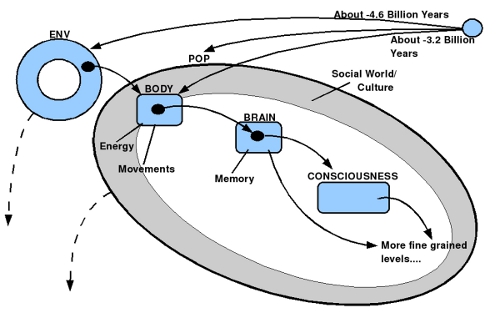

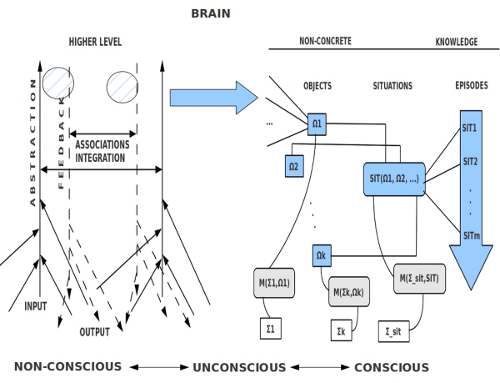

(5) Zugleich wurden aber auch die Grenzen eines philosophischen Denkens sichtbar: die biologischen Voraussetzungen des Denkens sind nach heutigem Kenntnisstand ‚real‘: wir können nur denken, weil wir ein Gehirn in einem Körper haben, die beide im Laufe von 3.2 Milliarden Jahren ihre heutige Form gefunden haben. Die Erforschung der Evolution als Teilgeschehen in der Entstehung des messbaren Universums hat sehr viele neue Perspektiven eröffnet, die zum Verständnis des Körpers, des Gehirns und des Bewusstseins beigetragen haben.

(6) Das Fortschreiten der empirischen Wissenschaften –-insbesondere der Physik– zeigt aber auch, dass die methodische Ausklammerung des Subjektiven durch Festlegung auf empirische Phänomene, reproduzierbaren Messverfahren und mathematische Modelle mehr und mehr die Grenzen dieser Methode erkennen lässt. Die meisten Wissenschaftler wenden diese Methoden an, sind sich aber deren Voraussetzungen und deren Einbettung in das subjektive Denken nicht bewusst.

(7) Die Grenzen des empirischen Verfahrens sind vielfältiger Natur: (i) Schon die Quantenphysik enthüllte mit dem ‚Unschärfeproblem‘ die Grenzen der Messbarkeit. Wenn ‚Messen‘ bedeutet, den Gegenstand des Messens zu ‚verändern‘, so dass das, was man messen will, durch das Messen nicht mehr das ist, was man eigentlich messen will (Heisenberg). (ii) Die Mathematik und Meta-Mathematik macht deutlich, dass die verschiedenen verfügbaren physikalischen Erklärungsmodelle noch kein einheitliches Modell bieten; ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Phänomene des ‚Lebendigen‘ nicht in das Schema der bekannten physikalischen Prinzipien zu passen scheinen (Schrödinger, Heisenberg). (iii) Die Meta-Mathematik und Logik haben ferner aufgezeigt, dass formale Theorien ab der Ausdrucksstärke von Theorien erster Stufe (und das betrifft nahezu alle mathematischen und physikalischen Theorien) nicht mehr absolut entscheidbar sind (Gödel, Turing). (iv) Auch empirische Wissenschaftler leben letztlich von der Kommunikation ihres Wissens. Dazu müssen sie eine Sprache L benutzen, die in der Lage ist, sowohl ihre Messwerte, die Umstände des Messens wie auch die mathematisch formulierten Sachverhalte mit einer ‚klaren Bedeutung‘ zu benutzen. Eine semiotische (= zeichentheoretische, auch linguistisch/ sprachpsychologische/ sprachphilosophische) Analyse kann aber aufzeigen, dass übliche mathematische Modelle in dieser Weise nicht zweifelsfrei kommunizierbar sind (Suppe). (i) – (iv) zusammenfassend bedarf es einer Reflexion auf diese Sachverhalte und deren Voraussetzung. Dies kann nur eine philosophische Reflexion sein, die in Gestalt von Wissenschaftsphilosophie (oder Wissenschaftstheorie) genau dies tut.

(9) Damit schließt sich der Kreis. Den Ausgangspunkt jeglichen Denkens des Denkens bildet zwangsläufig das philosophische Denken. Dieses wird durch das partielle Denken im empirischen Muster ergänzt/ korrigiert. Das empirische Denken hat selbst Voraussetzungen und Grenzen, die wiederum auf das philosophische Denken verweisen.

(10) Dieser sich hier andeutende ‚Zirkel‘ besitzt eine gewisse ‚unendliche Endlichkeit‘, da das in sich unabschließbare philosophische Denken keinen natürlichen Endpunkt (‚Fixpunkt‘) finden kann. Auch das partielle empirische Denken findet offensichtlich in seinem Gegenstandsbereich der empirischen Welt bislang keine absoluten Haltepunkte: in Richtung der ‚kleinsten‘ Teilchen und der ‚größten Distanzen‘ gibt es bislang keinen klaren Endpunkt (‚Fixpunkt‘).

(11) Bei der Vermittlung dieser neuen Perspektive kann es –zumindest nicht in erster Linie– darum gehen, ein weiteres neues Buch zu schreiben. Wichtig ist vor allem, dass möglichst viele Menschen durch Gespräche in ihrem Alltag diese neuen Perspektiven kennen- und verstehen lernen. Eine der erhofften Wirkungen wäre die einer neuen Klarheit und einer daraus resultierenden neuen Offenheit, nicht Verwirrung und Dogmatismus.

(12) Ich persönliche sehe drei Dimensionen der Realisierung dieses neuen Denkens: (i) Philosophische Gespräche und Texte für die allgemeine Perspektive; (ii) formale Strukturen und Modelle (einschließlich Softwaresimulationen) zur Klärung von Details; (iii) Verbesserung von Serviceleistungen und Produkten im Alltag, die dazu beitragen, im Alltag diese Klarheit zu finden. Dazu gehören z.B. Informations- und Lernprozesse im Alltag.