Journal: Philosophie Jetzt – Menschenbild

ISSN 2365-5062, 28.Okt. 2017

info@cognitiveagent.org

URL: cognitiveagent.org

Autor: cagent

Email: cagent@cognitiveagent.org

Beitrag als PDF

INHALT

I Vielfalt trotz Einheit

II Wahrheit, die ich meine

III Wahrheitsmechanismen

III-A Gegenwart, Gestern, Morgen . . . . . .

III-B Eigener Lebensraum, ganz woanders . .

III-C Interpretierte Wahrnehmung . . . . . . .

III-D Erfahrung liefert Bilder . . . . . . . . . .

III-E Wie das ’Richtige’ Lernen? . . . . . . . .

III-E 1 Mengenbegrenzungen . . . . .

III-E 2 Muster erkennen . . . . . . . .

III-E 3 Spezialisierungen . . . . . . .

III-E 4 Wechselwirkungen aufdecken

III-E 5 Geeignete Wissensformen . .

III-E 6 Verloren im Fragment . . . . .

III-E 7 Fehlende Präferenzen

IV Menschenbilder

V Was Tun?

ÜBERSICHT

In der realen Welt gibt es eine Lebensform, die wir homo sapiens nennen. In der Rede über diesen homo sapiens – also in den Bildern, die wir benutzen –benutzen wir aber viele verschiedene Bilder. Desgleichen in den alltäglichen Lebensformen: es gibt nur einen homo sapiens, aber in den verschiedenen Kulturen dieser Erde gibt es viele geradezu konträre Formen, wie Menschen leben oder leben müssen. Wie ein homo sapiens genau funktioniert, verstehen wir immer noch nicht genau. Die Politik bevorzugt in der Regel plakative Schlagworte, und vermeidet wissenschaftliche Modelle. Warum?

Vielfalt trotz Einheit

Wenn in einem Brettspiel jemand sagt, „ich habe gewonnen“, und ein anderer daraufhin sagt „Nein, ich habe gewonnen“, dann weiß jeder, dass da etwas nicht stimmen kann. Brettspiele sind aufgrund ihrer Regeln eindeutig, wenn nicht, würden sie nicht funktionieren.

Wenn wir uns aber die Realität anschauen, die gemeinsam geteilte empirische Welt, dann ist es mittlerweile fast der Normalfall, dass es zu einzelnen Aspekten, Vorkommnissen, Vorgängen, von verschiedenen Personen oder Personengruppen, ganz unterschiedliche Beschreibungen/ Darstellungen/ Bilder gibt, ohne dass wir dies merkwürdig finden. Wenn Politiker in Talkshows sich äußern sollen, ist es eher die Regel, dass sie konträre Meinungen vertreten. Keiner findet dies merkwürdig. Unrecht haben immer die anderen, die eine andere Meinung haben. Der Frage, warum es zu unterschiedlichen Meinungen zu ein und demselben Thema kommen kann, wird fast nie gestellt. Lieber beschimpft man sich gegenseitig, anstatt die Frage zu stellen, warum es zu unterschiedlichen Meinungen kommen kann.

Wahrheit, die ich meine

Eine klassische Auffassung von Wahrheit geht davon aus, dass das mit ‚Wahrheit‘ Gemeinte in der Übereinstimmung von eigener Auffassung und einem davon zu unterscheidenden Sachverhalt ist. Klassisches Beispiel: Jemand sagt „Es regnet“ und in der Redesituation regnet es tatsächlich oder nicht. Im ersten Fall würde man dem Sprecher zustimmen und sagen, er spricht ‚wahr‘, im anderen Fall nicht.

Schwieriger wird es, wenn der Redner über Sachverhalte spricht, die jenseits der aktuellen Redesituation liegen: räumlich entfernt, oder zeitlich weit zurück in der Vergangenheit oder in einer noch nicht stattgefundenen Zukunft. Welche Mechanismen der Klärung des Wahrheitsgehaltes gibt es dann?

Oder der Redner glaubt Sachverhalte wahrzunehmen, die aber alle anderen nicht wahrnehmen. Wer hat dann Recht? Irrt der eine, hat er eine ‚psychische Störung‘, steht er unter ‚Drogeneinfluss‘, hat er schlicht ein ‚falsches Wissen‘, oder … ? Könnten nicht alle anderen irren und er alleine hätte Recht?

Oder es gibt Sachverhalte, auch gegenwärtige, deren Status von bestimmtem ‚Wissen‘ abhängig ist, wodurch erst die ‚Eigenschaften des Sachverhalts‘ sichtbar werden. Berühmte Beispiele sind die Bewegung der Himmelskörper, das Phänomen von Magnetismus und Elektrizität, die chemischen Reaktionen der verschiedenen chemischen Substanzen, die Entdeckung der Mikroorganismen, die Entdeckung der Vererbung durch Mitwirkung der DNA, die Entdeckung der Gehirnzellen und die Tatsache, dass sie nicht miteinander direkt verbunden sind, usw.

Schon diese kurze Betrachtung zeigt, dass wir in unserem Alltag eher mehr Situationen haben, die eine ‚direkte Wahrheitsentscheidung‘ nicht zulassen als solche, die es tun. ‚Indirekte‘ Wahrheitsentscheidungen verlangen grundsätzlich eine ‚Klärung der Umstände‘ und eine ‚Klärung der Regeln der Interpretation‘.

Wahrheitsmechanismen

Gegenwart, Gestern, Morgen

Halten wir an der Fallunterscheidung fest, dass es Aussagen über Vergangenes, Zukünftiges oder Gegenwärtiges gibt.

Eigener Lebensraum, ganz woanders

In allen drei Fällen kann man nochmals unterscheiden, ob der Sachverhalt (gegenwärtig oder vergangen oder zukünftig) mit den Teilnehmern der Situation verknüpft ist oder nicht. Ob es da regnet, wo man gerade ist, oder woanders, das macht einen großen Unterschied. Oder ob in meiner Firma in der Vergangenheit ein bestimmtes Ereignis stattgefunden haben soll oder nicht, kann ich eher einschätzen, als wenn es in der Vergangenheit irgendwo ganz anders stattgefunden haben soll. Entsprechend in der Zukunft: eine Aussage über einen zukünftigen Sachverhalt in meinem persönlichen Lebensraum fasse ich anders auf als wenn es ‚irgendwo ganz anders‘ stattfinden soll.

Interpretierte Wahrnehmung

Befinden wir uns in der Gegenwart, dann können wir diese und eigene Körperzustände ‚wahrnehmen‘. Wie wir mittlerweile durch vielfältige wissenschaftliche Untersuchungen lernen konnten, nehmen wir aber niemals die Welt (und uns selbst) ‚1-zu-1‘ wahr, sondern vielfältig selektiert, abstrahiert und ‚interpretiert‘ durch die Erfahrungen, die wir vorher schon gemacht haben. Da die visuellen, akustischen, taktilen usw. Wahrnehmungen immer unvollständig sind, muss innerhalb des Wahrnehmungsprozesses kontinuierlich ‚interpretiert‘ werden. Wir sind ‚erfahrungsbasiert‘, und diese Erfahrungen sind sehr stark ’sprachlich durchtränkt‘. Wir sehen nicht einfach nur Farben, Formen; wir riechen nicht einfach nur süßlich, beizend, ätzend, usw.; wir hören nicht einfach nur Geräusche, Klänge; diese werden sofort eingeordnet in vertraute Muster, verknüpft mit bekannten Worten. Ein Geräusch identifizieren wir als ‚knarrende Schranktür‘, ‚vorbeifahrendes Auto‘, das ‚Klackern von Schuhen auf Steinplatten‘, usw., weil wir einfach ‚trainiert‘ wurden, diese Geräusche mit solchen Worten und darüber mit bestimmten Situationen zu verknüpfen. Wie wir wissen, können solche spontanen, von unserem Gehirn aufgrund von vorliegenden Erfahrungen ‚automatisch erzeugte‘ Zuordnungen falsch sein, weil die Erfahrungen falsch sind.

Erfahrung liefert Bilder

Im Alltag liefert unsere Erfahrung also die ‚Bilder‘, mit denen wir unsere Welt anschauen.

Solange jemand noch nichts von einer bestimmten genetischen Erkrankung wusste, war für ihn die Welt in Ordnung. Als er/ sie erfuhr, dass es solch eine spezielle Krankheit gibt und dass er Symptome dafür aufweist, war die Welt plötzlich eine ganz andere.

Solange jemand nicht wusste, wie ein bestimmtes Pflanzenschutzmittel wirkt, hat er es leichthändig eingesetzt. Sobald bekannt wurde, dass es die Böden und Pflanzen nachhaltig vergiftet, ein ganzes Ökosystem zum Kippen bringen kann, sogar über die Nahrung in den menschlichen Körper gelangen kann und dort zu schweren Störungen führt, da war die Welt plötzlich eine andere.

Solange man noch nicht wusste, dass der Nachbar und Freund ein Spitzel für den Staat war, mit dem Ziel andere Meinungen auszuspähen und zu melden, solange war die Welt noch in Ordnung. Aber als man durch Zufall entdeckte, dass da etwas nicht stimmt, wollte man es zunächst nicht glauben, man wehrte sich dagegen, bis es dann irgendwann klar war…

Die Bilder, die wir haben, erklären uns die Welt für uns. Andere können ganz andere Bilder haben.

Wie das ‚Richtige‘ Lernen?

Wenn unsere Erfahrungen einen solchen massiven Einfluss auf unsere Weltsicht haben, stellt sich die Frage, was wir denn tun können, um im Rahmen unseres ‚Erlernens von Welt‘ die ‚richtige‘ Sicht zu bekommen?

Mengenbegrenzungen

Wie wir heute wissen können, ist unsere aktuelle Wahrnehmung von Welt zudem mengenmäßig sehr begrenzt. Wir können im Sekundenbereich nie mehr als ca. 5-7 Wahrnehmungsobjekte (Englisch ‚chunks‘) verarbeiten. Je nach Erfahrungsstand können dies einfache oder sehr komplexe Objekte sein.

Muster erkennen

Ein Schachgroßmeister sieht auf einem Schachbrett nicht einzelne Figuren, sondern er sieht die Figuren als Teil eines ‚Musters‘, das er in ’strategische Zusammenhänge‘ einordnen kann. So genügt ihm ein kurzer Blick und er hat eine Einschätzung des ganzen Spielstandes und weiß sofort, wo es günstig wäre, in dieser Stellung anzusetzen. Ein weniger erfahrene Spieler sieht dies Muster und diese Zusammenhänge nicht auf einen Blick. Daher muss er mühsam alle möglichen Kombinationen ‚durchdenken‘, ‚geistig durchspielen‘, um zu Einschätzungen zu kommen. Der Amateur benötigt dafür viel mehr ‚Bedenkzeit‘. In einem offiziellen Schachturnier würde de Amateur daher normalerweise allein schon durch seinen Verbrauch an Denkzeit verlieren, wenn er nicht schon vorher aufgrund der Stellung verliert.

Das, was hier am Schachspiel verdeutlicht wurde, gilt für alle Situationen: wir können immer nur sehr wenige Aspekte einer Situation tatsächlich wahrnehmen und verarbeiten. Wenn nun die Situation komplex ist, das heißt, ganz viele einzelne Elemente auf vielfältige Weise ineinander greifen, und dadurch bestimmte Zustände erzeugen, dann können wir diese Situation nicht wirklich verstehen, es sei denn, wir würden sehr viel Zeit aufwenden, um sie zu erforschen. Im Alltag haben wir diese Zeit normalerweise nicht.

Spezialisierungen

Andererseits leben wir täglich in einer Welt, die bis zum Rand angefüllt ist mit komplexen Sachverhalten: die Infrastruktur einer Stadt mit Energieversorgung, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft, Verkehr, Schulen, …; die Wohnungssituation; die wirtschaftliche Entwicklung einer Region; das Funktionieren großer Konzerne; die jeweiligen Ökosysteme, in denen wir uns bewegen; die demographische Entwicklung und ihre Konsequenzen; usw.

Teilweise helfen wir uns durch Spezialisierungen: es gibt Verkehrsfachleute, Demographen, Betriebswirte, Abfallexperten, Managementberater, Biologen,… doch diese sind einzelne; selten arbeiten sie — wenn überhaupt — alle zusammen, um ein Problem in seinen Wechselwirkungen zu verstehen, Zusammenhänge sichtbar zu machen.

Wechselwirkungen aufdecken

Die eine Frage ist also, ob wir überhaupt genügend brauchbare Daten von den verschiedenen Prozessen unseres Alltags haben bzw. bekommen; die andere Frage ist, wie wir diese Daten so ‚aufbereiten‘, dass die ‚Wechselwirkungen‘ sichtbar werden, d.h. warum der eine Faktor den anderen Faktor beeinflusst und in welchem Ausmaß.

Geeignete Wissensformen

Die Wissenschaftsphilosophie hat erarbeitet, wie solche erklärenden Datenstrukturen aussehen müssten, damit sie Erklärungen liefern könnten. Die verschiedenen computerbasierten Simulationstechniken lassen erkennen, wie man solche komplexen Datenstrukturen so aufbereiten könnte, dass jeder damit arbeiten kann. Im Alltag findet man solche Instrumente aber nicht. Tägliche Entscheidungen müssen ohne solche Hilfen getroffen werden.

Wenn man die Lernformen in den Schulen und Hochschulen anschaut, dann gibt es nahezu nichts, was ein komplexes ‚Lernen von der Welt‘ unterstützen könnte.

Verloren im Fragment

Als Ergebnis dieser schwierigen Situation muss jeder Mensch mit mehr oder weniger kleinen bzw. großen Fragmenten eines großen Ganzen leben, die es nicht zulassen, das große Ganze zu erkennen. Notgedrungen versucht jeder auf seine Weise, ad hoc, unverstandene Reste mit Hilfskonstruktionen ‚verständlich‘ zu machen. Und ja, wenn jetzt ein anderer Mensch mit anderen Fragmenten auftritt, was tut man dann? Freut man sich, aus der Verschiedenheit zu lernen (eine echte Chance) oder fühlt man sich verunsichert, fühlt man sich angegriffen, sieht im anderen einen ‚Gegner‘, einen ‚Feind‘, der die eigene Meinung bedroht?

Wenn Menschen, und dies dürften die meisten sein, im Berufsleben eingespannt sind, dazu Familie, soziale Verpflichtungen, dann ist es sehr häufig so, dass dieses Leben so anfordernd ist, dass Zeit und Muße sich mit der komplexen Welt zu beschäftigen, mit anderen Anschauungen, kaum vorhanden ist. Ganz ’natürlich‘ wird man vieles abblocken, wird man einen ‚Tunnelblick‘ ‚kultivieren‘, wird ‚Seinesgleichen‘ suchen, sich einrichten, sich abschotten, und wenn es zum Schwur kommt, wird man genau nur das wiederholen können, was man bislang kennen gelernt hat. Wer und was kann hier helfen?

Fehlende Präferenzen

Bei der ‚Aneignung von Welt‘, die unter starken quantitativen Begrenzungen stattfinden muss, und die aufgrund von bisherigen Erfahrungen eine starke Beeinflussung aufweist, spielt noch ein weiterer Faktor hinein: Bewertungen, Präferenzen.

Das eine ist, Objekte, Eigenschaften, Beziehungen, Abfolgen zu identifizieren. Schwer genug. Ein einzelner Handelnder braucht aber auch Präferenzen der Art, dass er im Fall von Alternativen bewerten kann, ob nun A oder B für ihn besser sind. Soll er A oder B tun?

Wenn man weiß, dass viele Leistungen ein mehrjähriges gezieltes Training voraus setzen, durch das ein entsprechendes Wissen, eine entsprechende Handlungsfähigkeit schrittweise erarbeitet worden ist, das dann nach vielen Jahren so verfügbar ist, dann setzt dies voraus, dass es solche ’situationsübergreifende Ziele‘ gibt, die das einzelne Verhalten auf dieses Ziel in ‚orientieren‘.

Wenn solche Ziele aber schwer zu erkennen sind, wenn sie schlichtweg fehlen, wie kann dann ein einzelner, eine Gruppe, eine Firma ihre Ressourcen gezielt auf ein Ziel hin optimieren?

Präferenzen hängen stark von verfügbarem Wissen ab, aber sie sind nicht identisch mit Wissen! Aus der Tatsache, dass ich weiß, wie man einen Computer baut, folgt nicht, dass ich weiß, wofür man ihn einsetzen sollte. Aus der Tatsache, dass man Schulen mit Computern ausstatten will, folgt nicht, dass die Schulen, die Lehrer, die Schüler wissen, wofür sie die Computer einsetzen wollen/ sollen/ können.

Es scheint bis heute eher unklar, wo Präferenzen herkommen sollen.

Im Alltag gibt es viele sogenannte ‚praktische Zwänge‘ (Ernährung, Wohnen, Geld verdienen, Gesundheit, Verkehr, …), die zum Handeln zwingen. Dies sind aber weitgehend unhinterfragte Automatismen, die selbst in einen größeren Zusammenhang einzuordnen wären. Übergreifende Ziele, welche?

Menschenbilder

Schaut man sich die verfügbaren Menschenbilder im Bereich der Wissenschaften an, so kann man die wichtigsten Typen wie folgt auflisten:

- Die biologische Evolution, unterscheidbar nach homo sapiens und Nicht-homo sapiens.

- Im Bereich des homo sapiens sein Verhalten (Ethologie, Psychologie, Soziologie, Politik, Wirtschaft…)

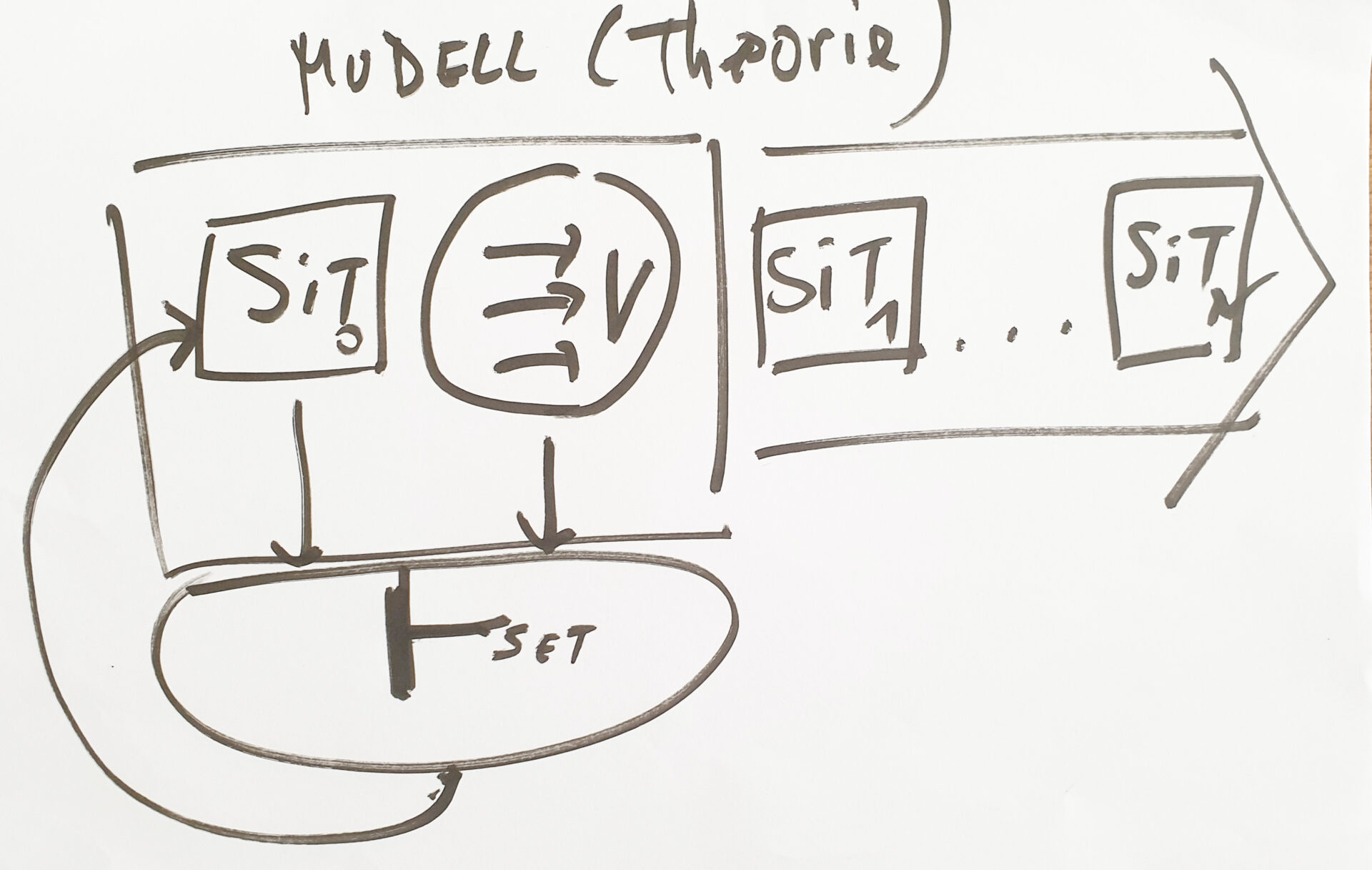

- Im Kontext des Verhaltens des homo sapiens gibt es die unterstellten inneren Mechanismen, die dafür verantwortlich sind, wie der homo sapiens auf seine wahrnehmbare Umgebung reagiert, zusammengefasst im Begriff des Verhaltens bzw. der Verhaltensfunktion. Das ‚Sichtbare (Verhalten)‘ erscheint damit als Wirkung des ‚Unsichtbaren (Inneren)‘. Für diese inneren Zustände gibt es keine wirkliche wissenschaftliche Disziplin, da Bewusstseinszustände als solche kein Gegenstand einer empirischen Wissenschaft sein können. Traditionell ist hier die Philosophie zuständig, die eben nicht als empirische Disziplin gilt. Die Neurowissenschaften behandeln die physikalisch-chemische Maschinerie des Gehirns, nicht aber seine subjektiven Erlebnisse im Bewusstseinsraum.

- Im Bereich des Verhaltens hat der Mensch Technologien hervorgebracht, die ihm helfen können, praktische Probleme des Alltags (dazu gehören auch Konflikte bis hin zu Großkonflikten (Krieg)) zu lösen. Das Ineinander von Mensch und Maschine lässt ständig neue Situationen entstehen, in denen sich der Mensch über ein verändertes Verhalten selbst neu erfahren kann (Ersetzung menschlicher Muskelkraft, Autos, Eisenbahn, Flugzeug, Raumschiff..).

- Im Rahmen der Technologie nehmen die Digitalen Technologien eine Sonderstellung ein. Sie erlauben es zunehmend, die inneren Mechanismen des Menschen zu imitieren und in immer mehr Bereichen zu übertreffen. Dies stellt eine extrem starke Infragestellung des Menschen dar: ist er auch nur eine Maschine, dazu eine schlechte?

- Neben dem Biologischen gibt es das Physikalische als allgemeinen Rahmen für alles Biologische, mit unfassbar weiten Räumen und Energien, die sich als Universum präsentieren.

- Innerhalb des Biologischen sind die inneren Mechanismen des homo sapiens wissenschaftlich noch unaufgeklärt. Dies gibt viel Spielraum für Spekulationen, Esoterik und dem Phänomen des Religiösen. Es ist schwer zu entscheiden,welch ‚harten Kern‘ all diese Interpretationen haben.

Macht man sich diese Vielfalt klar, ihren weitgehenden Fragmentcharakter aufgrund fehlender Wissensintegration, dann wundert man sich nicht, dass Ideologien, Populismen, Fanatismen und Dogmatismen reichlich Nährboden finden können. Die öffentlichen Wissenskulturen sind nicht ausreichend genug kultiviert, um solchen Verzerrungen den Boden zu entziehen. Die Bedeutung einer Wissenskultur wird in fast allen Gesellschaften stark unterschätzt und die jeweiligen Politiker erweisen sich für diese Fragen auch nicht besonders hilfreich.

Was Tun?

Es ist eines, einen Sachverhalt zu diagnostizieren. Es ist eine ganz andere Frage, ob man aus solch einer Diagnose irgendeinen Handlungsvorschlag generieren kann, der eine deutliche Verbesserung mit sich bringen würde.

Angesichts der zentralen Bedeutung des Wissens für das Verhalten des Menschen eingebettet in Präferenz/ Bewertungsstrukturen, die in einem Lernprozess verfügbar sein müssen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der quantitativen Beschränkungen des biologischen Systems bräuchte es neue Lernräume, die solch ein verbessertes Lernen unterstützen. Ganz wichtig wäre es dabei, das Wissen nicht nur ‚jenseits des Individuums‘ zu kumulieren (die Cloud für alle und alles), sondern den einzelnen als einzelnen zu stärken, auch als soziales Wesen. Dazu braucht es eine grundlegende Re-Analyse dessen, wie der Mensch mittels neuer digitaler und Cyber-Technologien sowie Humantechnologie seinen Möglichkeitsraum vergrößern kann.

Dies wiederum setzt voraus, dass es eine Vision von Gesellschaft der Zukunft gibt, in der der homo sapiens überhaupt noch eine Rolle spielt. Dies wird gerade von elitären Machtgruppen immer mehr in Frage gestellt.

Wo gibt es ernsthafte Visionen für humane Gesellschaften für Morgen?

Diese Aufgabenstellung ist nichts für einen allein; hier sind alle, jeder auf seine Weise, gefragt.

Autor cagent arbeitet an konkreten Lösungen einmal über das weltweite Theoriebuch für Ingenieurezum anderen an dem komplementären Projekt eines Softwarelabors für die Entwicklung solcher Lokaler Lernwelten. Ja, man kann sogar sagen, dass das Kunstprojekt Philosophy-in-Concert hier auch hingehört. Aber, wie auch immer, ein einzelner kann die Aufgabe nicht lösen. Es braucht ein ‚Gesamtkunstwerk‘, in dem sich viele miteinander vernetzen und ergänzen.

KONTEXT BLOG

Einen Überblick über alle Blogeinträge von Autor cagent nach Titeln findet sich HIER.

Einen Überblick über alle Themenbereiche des Blogs findet sich HIER.

Das aktuelle Publikationsinteresse des Blogs findet sich HIER