NACHTRAG: Mo, 13.März 2017

Wichtiger Nachtrag zum Komplexitätsbegriff, seinen Grenzen, und erweiterte Diskussion zur ersten Periodisierung genannt ‚Emergent Life‘ (hauptsächlich ab Nr.25)

KONTEXT

- Der aktuelle Blogeintrag ist keine direkte Fortsetzung des letzten Eintrags, sondern schließt gedanklich eher an den vorletzten Beitrag an und ist von daher eher als eine Einleitung zu dem Blogeintrag über das Bewusstsein zu verstehen.

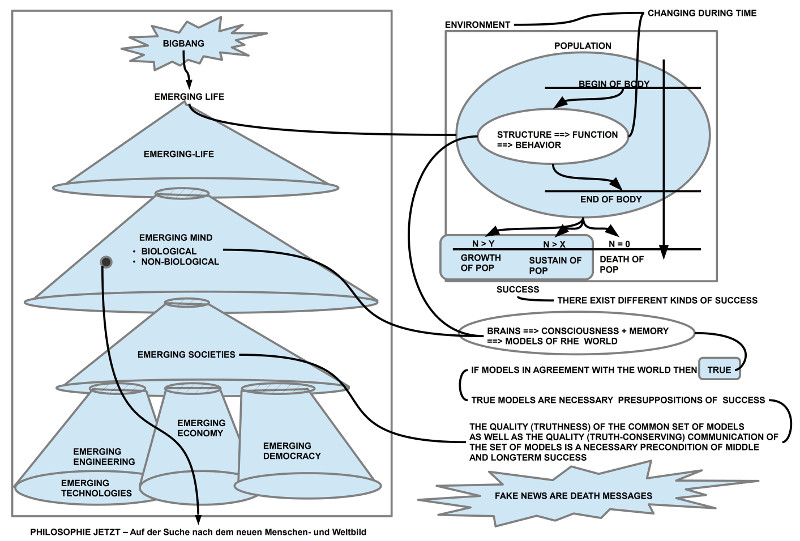

- Welche Themen jeweils in die Feder fließen hängt von vielerlei Faktoren ab. Generell natürlich schon von den übergreifenden Perspektiven des Blogs, dann aber auch von alltäglichen Ereignissen und Diskussionen. Dass es heute nun zu diesem sehr grundsätzlichen Beitrag gekommen ist, ist u.a. den intensiven Diskussionen mit Manfred Fassler geschuldet, der aufgrund seines Hintergrundes in Soziologie und Anthropologie die gesellschaftliche Dimension stark in die Überlegungen einbringt, während ich mich meist auf systemische Perspektiven fokussieren. Als ich versucht habe (während ich durch meine Grippe weitgehend ausgeschaltet war (und immer noch bin)), seine Aspekte mit meinen Überlegungen zusammen zu bringen, entstand schrittweise eine Struktur, ein Modell, das sich darstellt wie der Beginn einer philosophischen Weltformel, mit deren Hilfe man mit einem Male viele komplexe Einzelphänomene in die Logik eines übergeordneten Zusammenhangs einordnen kann (siehe Schaubild).

Periodisierung der Evolution des Lebens mit dem Versuch eines systematischen Kriteriums

WELTFORMEL

- Den Begriff Weltformel kennen wir ja meist nur im Kontext der modernen Physik, die mit ihren Erklärungsmodellen zu immer umfassenderen Aussagen über das Universum kommen konnte, so umfassend, dass man tatsächlich geneigt ist, von einer Weltformel zu sprechen. Nun wissen wir aber, dass diese sogenannten Weltformeln der Physik bislang noch nicht wirklich alles erklären, geschweige denn nicht all jene Phänomene, die wir dem Bereich des biologischen Lebens zuordnen und den damit verbundenen immer komplexeren Phänomenen von Verhalten und menschlichen Gesellschaften. Es besteht auch wenig Aussicht, dass die physikalischen Weltformeln jemals zu einer völlig erschöpfenden Weltformeln werden könnte, weil schon rein mathematisch eine Theorie der Welt ohne jene, die die Theorie hervorbringen, seit Gödel 1931 entweder als grundsätzlich unvollständig oder unentscheidbar gilt.

- Ein anderes Hindernis besteht darin, dass die Physik als empirische Wissenschaft – wie alle anderen empirischen Disziplinen auch – schon vom Start weg nur einen kleinen Teil der möglichen Phänomene dieser Welt als Ausgangspunkt zulässt. Diese vorwissenschaftlich getroffene methodische Beschränkung auf die sogenannten intersubjektiven Phänomene, die sich mittels vereinbarter Messverfahren messen lassen, und zwar invariant mit Bezug auf den, der misst, hat sich zwar im großen und ganzen als sehr leistungsfähig erwiesen, aber anzunehmen, dass sich mit dieser methodisch eingeschränkten Phänomenmenge auf lange Sicht alles erklären lassen wird, auch das, was sich hinter den ausgeschlossenen Phänomenen verbirgt, dies ist eine vor-wissenschaftliche Annahme, für die es keinerlei Belege gibt. Die Zukunft wird zeigen, wie es sich mit diesem Ausschluss verhält.

- Ob es also die Physik sein wird, die uns die endgültige Weltformel liefern wird, oder doch eher die Philosophie, wird uns die Zukunft zeigen. Die Philosophie hat gegenüber der Physik (und auch gegenüber allen anderen empirischen Disziplinen), den methodisch großen Vorteil, dass die Philosophie alle anderen Disziplinen voraussetzen und einbeziehen kann. So kann ein Philosoph alle Fragmente und Entwürfe von Weltformeln der Physik nehmen und dann dazu ergänzend, erweiternd, begründend seine Weltformel formulieren. Alles, was in der Physik gilt, wird dann hier auch gelten, aber eventuell noch mehr.

- Die Überlegungen des Autors zu den Umrissen einer philosophischen Weltformel begannen nun aber gerade nicht so, dass er sich vor den Computer gesetzt hat und sich sagte, so, jetzt wird eine philosophische Weltformel geschrieben. Nein, so würde es auch nie funktionieren. Formeln, selbst die einfachsten, sind immer Ergebnisse von Denkprozessen, mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger schnell. Und eine Weltformel ist, wie man vermuten kann, wenn überhaupt, das Ergebnis von vielen Jahren Arbeit mit ganz vielen Inhalten. Und wie wir wissen, Zeit und Aufwand alleine garantieren auch keine Ergebnisse; sie können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, etwas Interessantes zu finden, aber garantieren kann man es nicht.

- Das Ganze fing eher unscheinbar an. Unter dem Eindruck eines Telefonats mit Manfred Fassler begann der Autor zunächst für sich, eine Skizze jener Themen zu malen, die in diesem Blog seit 2007 aufgeschlagen sind (380 Beiträge von cagent und 52 Beiträge von cagent im Kontext der Werkstattgespräche). Er überlegte sich, ob man die Themen nach bestimmten inhaltlichen Kriterien und zeitlich ‚clustern‘ könnte. Was dabei herauskam das waren diese merkwürdigen Zylinderfiguren auf der linken Seite des Bildes.

ZEITLICHE EINTEILUNGEN

- Von oben – beginnend mit dem Big Bang – bis nach unten, zur Gegenwart, haben wir eine zeitliche Erstreckung von ca. 13.8 Mrd Jahren. Eine Einteilung hängt von vorausgehenden Kriterien ab, von einem Muster, Modell, von dem man annimmt, dass es die Menge der Ereignisse sinnvoll strukturiert.

- Wie man aus der Skizze ersehen kann, wurde solch eine Unterteilung vorgenommen.

- Im ersten Anlauf wurde versucht, mit einem Begriff der Komplexität zu arbeiten. Dahinter steht die Intuition, dass es sich bei den zu beschreibenden Ereignissen um Strukturen handelt, sich sich im Laufe der Zeit bildeten und die immer dichter wurden. Die aktuelle Unterteilung markiert solche Phasen, in denen hervorstechende Komplexitätssprünge zu verzeichnen sind.

- Bevor auf die Details dieser Betrachtung eingegangen wird, soll aber zunächst der benutzte Komplexitätsbegriff näher erläutert werden. Dabei sei schon hier angemerkt, dass sich im weiteren Verlauf herausgestellt hat, dass der gewählte Komplexitätsbegriff viel zu schwach ist, um jene Eigenschaften zu repräsentieren, von denen die heutige Biologie, Ethologie und Anthropologie (und möglicherweise viele weitere Disziplinen) sagen würden, dass sie als ‚wichtig‘ für das Phänomen angesehen werden.

KOMPLEXITÄT

- Vorab, es gibt in der Literatur keinen einheitlichen Komplexitätsbegriff. Im Laufe der Jahre habe ich einen eigenen Begriff von Komplexität entwickelt, den ich hier kurz vorstelle. Man kann ihn dann kritisieren oder übernehmen. Im Falle von Kritik wäre ich an Argumenten interessiert, um weiter lernen zu können, ihn vielleicht weiter zu entwickeln oder letztlich doch wieder zu verwerfen.

- Die Frage ist immer, mit welcher mentalen Brille man die Wirklichkeit sieht. Der berühmte Pessimist sieht überall die halbleeren Gläser, der Optimist die halbvollen. Der Tierschützer sieht überall, wie die Tiere leiden, der Chemiker sieht überall chemische Verbindungen am Werke, der Immobilienmakler potentielle Kaufobjekte, und so fort.

- Für die Frage der Komplexität besteht eine Möglichkeit darin, sich die mentale Brille der Systeme aufzusetzen. Mit der System-Brille besteht die Welt nur noch aus Systemen. Ein System ist Etwas, das sich von seiner Umgebung unterscheiden lässt. Diese Annahme impliziert, dass es rein abstrakt zwischen diesem unterscheidbaren Etwas und seiner Umgebung Wechselwirkungen geben kann. Sofern es um Einwirkungen auf das System geht sprechen wir einfach vom Input (I) des Systems und im umgekehrten Fall, wenn das System auf die Umgebung einwirkt, vom Output (O) des Systems. Rein abstrakt, auf der begrifflichen Ebene, hat ein System demgemäß immer einen Input und Output in Wechselwirkung mit seiner Umgebung; im konkreten, empirischen Fall, kann diese Wechselwirkung so schwach sein, dass sie sich nicht messen lässt. Dann ist die Wechselwirkung leer, oder 0 = I = O.

- Nimmt man ein bestimmtes System S als Bezugspunkt, dann kann man sagen, dass sich das System S auf Ebene/ Level 0 befindet. Alle Systeme, die sich mit Bezug auf das System S in seiner Umgebung befinden, wären dann auf der Ebene/ dem Level +1. Alle Systeme, die sich im System S befinden, finden sich auf Ebene/ Level -1. Sollte ein System S‘ sich auf Level -1 von System S befinden, also LEVEL(S‘,S,-1), und sollte das System S‘ selbst weiter Systeme S“ enthalten, dann lägen diese auf Level -2 von System S (und auf Level -1 zu System S‘).

- Beispiel: Vom menschlichen Körper wissen wir, dass er sich so betrachten lässt, dass er aus einer endlichen Anzahl von Körperorganen besteht (Level -1), die wiederum aus vielen Zellen bestehen (Level -2). Hier kann man entweder weitere Subeinheiten annehmen oder betrachtet diese Zellen als nächsten Bezugspunkt, von denen wir wissen, dass jeder Körperzelle wiederum aus einer Vielzahl von Systemen besteht (Level -3). Diese Betrachtung könnte man weiter fortsetzen bis zu den Molekülen, dann Atomen, dann subatomaren Teilchen, usw. Nimmt man die Umgebung menschlicher Körper, dann haben wir auf Level +1 andere menschliche Körper, Tiere, Pflanzen, Gebäude, Autos, Computer usw. Jedes dieser Systeme in der Umgebung ist selbst ein System mit inneren Systemen.

- Was bislang noch nicht gesagt wurde, ist, dass man anhand der Inputs und Outputs eines Systems sein Verhalten definiert. Die Abfolge von Inputs und Outputs konstituiert eine Folge von (I,O)-Paaren, die in ihrer Gesamtheit eine empirische Verhaltensfunktion f_io definieren, also f_io ={(i,o), …, (i,o)}, wobei man mit Hilfe einer Uhr (eine Maschine zur Erzeugung von gleichmäßigen Intervallen mit einem Zähler) jedem Input- und Outputereignis eine Zeitmarke zuordnen könnte.

- Während empirisch immer nur endlich viele konkrete Ereignisse beobachtet werden können, kann man abstrakt unendlich viele Ereignisse denken. Man kann also abstrakt eine theoretische Verhaltensfunktion f_th über alle möglichen denkbaren Input- und Outputereignisse definieren als f_th = I —> O. Eine empirische Verhaltensfunktion wäre dann nur eine Teilmenge der theoretischen Verhaltensfunktion: f_io c f_th. Dies hat Vorteile und Nachteile. Die Nachteile sind ganz klar: theoretisch spricht die Verhaltensfunktion über mehr Ereignisse, als man jemals beobachten kann, also auch über solche, die vielleicht nie stattfinden werden. Dies kann zu einer falschen Beschreibung der empirischen Welt führen. Demgegenüber hat man aber den Vorteil, dass man theoretisch über Ereignisse sprechen kann, die bislang noch nicht beobachtet wurden und die daher für Prognosezwecke genutzt werden können. Wenn die Theorie also sagen würde, dass es ein bestimmtes subatomares Teilchen mit der Beschaffenheit X geben müsste, was aber bislang noch nicht beobachtet werden konnte, dann könnte man aufgrund dieser Prognose gezielt suchen (was in der Vergangenheit auch schon zu vielen Entdeckungen geführt hat).

- Rein abstrakt kann man ein System SYS damit als eine mathematische Struktur betrachten, die über mindestens zwei Mengen Input (I) und Output (O) definiert ist zusammen mit einer Verhaltensfunktion f, geschrieben: SYS(x) genau dann wenn x = <I,O,f> mit f: I → O.

- Rein abstrakt gilt also, dass jedes System SYS auch weitere Systeme als interne Elemente besitzen kann, d.h. Jedes System kann Umgebung für weitere Systeme sein. Nennen wir die Gesamtheit solcher möglicher interner Systeme IS, dann müsste man die Strukturformel eines Systems erweitern zu SYS(x) gdw x = <I,O,IS,f> mit f: I x IS —> IS x O. Dies besagt, dass ein System mit weiteren internen Systemen IS in seinem Verhalten nicht nur abhängig ist vom jeweiligen Input I, sondern auch vom Output der jeweiligen internen Systeme. Aus beiden Inputs wir dann nicht nur der Systemoutput O ermittelt, sondern zugleich bekommen auch die internen Systeme einen Input (der diese internen Systeme u.U. So verändern kann, dass sie beim nächsten Mal ganz anders reagieren als vorher).

- In welchem Sinn könnte man nun sagen, dass ein System S komplexer ist als ein System S‘ (geschrieben S >~> S‘)?

- Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Einmal (i) könnte die Anzahl der inneren Ebenen (-N) ein Ansatzpunkt sein. Ferner (ii) bietet sich die Anzahl der Systeme pro Ebene (|-n| mit n in N), ihre ‚Dichte‘, an. Schließlich (iii) macht es auch einen Unterschied, wie groß die Anzahl der möglichen verschiedenen Inputs-Outputs ist, die in ihrer Gesamtheit einen Raum möglicher Verhaltenszustände bilden (|I| x |O| = |f_io|). Rein mathematisch könnte man auch noch (iv) den Aspekt der Mächtigkeit der Menge aller Systeme einer Art SYS, also |SYS|, definieren und diese Menge – die in der Biologie Population genannt wird – als eine Art ‚Hüllensystem‘ S_pop definieren. Ein Hüllensystem wäre dann ein System, das ausschließlich Elemente einer bestimmten Art enthält. Ein Hüllensystem S_pop_a könnte zahlreicher sein als ein Hüllensystem S_pop_b, |S_pop_a| > |S_pop_b|, es könnte aber auch sein, dass sich die Mächtigkeit einer Population im Laufe der Zeit ändert. Eine Population mit einer Mächtigkeit |S_pop_x| = 0 wäre ausgestorben. Die Veränderungen selbst können Wachstumsraten und Sterberaten anzeigen.

- Im Folgenden nehmen wir hier an, dass ein System S komplexer ist als ein System S‘ (S >~> S‘), wenn S ein System im Sinne der Definition ist und entweder (i) mehr innere Ebenen enthält oder (ii) pro innere Ebene eine höhere Dichte aufweist oder aber (iii) der Raum möglicher Verhaltenszustände der beteiligten Systeme größer ist. Bei Gleichheit der Größen (i) – (iii) könnte man zusätzlich die Größe (iv) berücksichtigen.

- Beispiel: Die Milchstraße, unsere Heimatgalaxie, umfasst zwischen 150 und 400 Mrd. Sterne (Sonnen) und hat einen Durchmesser von ca. 100.000 bis 180.000 Lichtjahre. In einem einführenden Buch über die Mikrobiologie präsentiert Kegel als neueste Schätzungen, dass der menschliche Körper etwa 37 Billionen (10^12) Körperzellen umfasst, dazu 100 Billionen (10^12) Bakterien im Körper und 224 Mrd. (10^9) Bakterien auf der Haut. Dies bedeutet, dass ein einziger menschlicher Körper mit seinen Körperzellen rein quantitativ etwa 150 Galaxien im Format der Milchstraße entspricht (1 Zelle = 1 Stern) und die Bakterien darin nochmals etwa 400 Galaxien. Dies alles zudem nicht verteilt in einem Raum von ca. 550 x 100.000 – 180.000 Lichtjahren, sondern eben in diesem unserem unfassbar winzigen Körper. Dazu kommt, dass die Körperzellen (und auch die Bakterien) in intensiven Austauschprozessen stehen, so dass eine einzelne Zelle mit vielen Tausend, wenn nicht gar zigtausenden anderen Körperzellen kommuniziert (Hormone im Blut können können viele Milliarden Zellen adressieren). Diese wenigen Zahlen können ahnen lassen, mit welchen Komplexitäten wir im Bereich des Biologischen zu tun haben. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass ja die Zellen im Körper meist noch in funktionellen Einheiten organisiert sind mit weiteren Untereinheiten, so dass sich hier viele Ebenen finden lassen.

KOMPLEXITÄTSEREIGNISSE

- Unter Voraussetzung des bisherigen Komplexitätsbegriffs kann man nun die Ereignisse der biologischen Evolution mit diesem Begriff beschreiben und schauen, ob es irgendwann einen hervorstechenden Komplexitätssprung gibt, der möglicherweise den Beginn einer neuen Phase markiert.

- An dieser Stelle wird schon deutlich, dass die Wahl eines Komplexitätsbegriffs basierend auf Systemen möglicherweise noch zu schwach ist, um den zu beschreibenden Phänomenen gerecht zu werden. Den Begriff ‚Komplexitätssprung‘ kann man zwar formal definieren (es gibt immer viele Möglichkeiten), ob nun solch ein Konzept dann in der empirischen Realität aber genau das beschreibt, was wirklich dem Phänomen optimal entspricht, das kann sich letztlich nur am empirischen Ereignis selbst anschaulich entscheiden (im positiven Fall). Ein einfacher Ansatz wäre, einen Komplexitätssprung über den Begriff des minimalen Abstands zwischen zwei Komplexitäten S und S‘ zu definieren, und unter Einbeziehung ‚einer empirisch sinnvollen Konstante‘. Dann würde immer dann, wenn ein solcher Abstand gemessen werden kann, ein Komplexitätssprung vorliegt. Was wäre aber ein ‚empirisch sinnvoller Abstand‘ in biologischer Sicht?

PERIODISIERUNG

- Betrachtet man nach diesen Vorbemerkungen das Schaubild, dann kann man als ersten Abschnitt ‚Emergent Life‘ erkennen. Dies identifiziert die Zeit ab dem ersten nachgewiesenen Auftreten von biologischen Zellen, vor ca. 3.5 Mrd Jahren (nach neuesten Funden evtl. sogar schon ab 3.77 Mrd Jahren). Der Übergang von Molekülen zu sich selbst reproduzierenden Zellen markiert einen gewaltigen Komplexitätssprung.

- Man kann versuchen, den formalen Komplexitätsbegriff darauf anzuwenden. Nimmt man beispielsweise eine eukaryotische Zelle als System S, dann kann man typische Umgebungen ermitteln, interne Organisationslevel, die Dichte auf den Leveln sowie den Raum möglicher Verhaltenszustände von jedem beteiligten System. Nimmt man als Vergleich die strukturell einfacheren prokaryotischen Zellen (die als evolutionär älter gelten), dann kann man zu unterschiedlichen Werten kommen, die im Falle der prokaryotischen Zellen kleiner ausfallen. Im Unterschied zu einer Ansammlung von irgendwelchen Molekülen wird man noch größere Unterschiede feststellen. Will man diese strukturellen Unterschiede für eine Klassifikation nutzen, dann muss man sie gewichten. Ohne hier auf die Details einer solchen Gewichtung eingehen zu können (das wäre ein eigener riesiger Artikel) stellen wir hier einfach mal fest, dass gilt: S_eukaryot >~> S_prokaryot >~> S_molecule, wobei der ‚Abstand‘ zwischen den beiden Zelltypen deutlich kleiner ist als zwischen dem einfachen Zelltyp und einem einfachen Molekül, also Distance(S_eukaryot, S_prokaryot) < Distance(S_prokaryot, S_molecule).

- Unterstellen wir mal, alle Details vorausgehender Klassifikationen wären erfüllt. Was wäre damit erreicht? Wir wüssten schematisch, dass wir es mit drei verschiedenen Typen von Systemen zu tun hätte mit unterschiedlichen Levels, Input-Output-Räumen, unterschiedlichen Dichten … hätten wir damit aber irgendetwas von dem erfasst, was die evolutionäre Biologie, Molekularbiologie, Zellbiologie usw. bislang als charakteristisch für die biologische Zelle erkannt zu haben meint?

- Einige der wichtigen Eigenschaften werden informell so beschrieben: (i) Zellen haben eine erkennbare Struktur mit Wechselwirkungen zur Umgebung (insofern sind sie Systeme); (ii) sie sind in der Lage, Energie aus der Umgebung aufzunehmen und damit unterschiedliche chemische Prozesse zu moderieren; (iii) sie sind in der Lage, die Strukturen und Funktionen dieser Struktur in Form eines speziellen Moleküls zu kodieren (Bauplan, ‚Gedächtnis‘); (iv) sie können sich mit Hilfe des Bauplans reproduzieren, wobei die Reproduktion Abweichungen zulässt.

- Mindestens in diesen vier genannten Eigenschaften unterscheiden sich biologische Zellen von Molekülen. Der zuvor eingeführte Komplexitätsbegriff kann hier zwar eine höhere Komplexität herausrechnen, aber tut sich schwer, die vier Leiteigenschaften angemessen zu repräsentieren. Woran liegt das?

- Das ist einmal der Begriff der Energie. Dieser wurde von der Physik in vielen Jahrhunderten schrittweise erarbeitet und ist eine Eigenschaft, die generisch die gesamte empirische Welt durchzieht. Letztlich liegt er allem zugrunde als Äquivalent zur bewegten Massen. Wenn man nur Strukturen von Systemen betrachtet, kommt Energie nicht wirklich vor. Wenn es nun aber eine zentrale neue Eigenschaft eines Systems ist, freie Energie für eigene Zwecke ‚verarbeiten‘ zu können, dann müsste dies in die Systemstruktur aufgenommen werden (spezielle Funktionen…). Allerdings verarbeiten sogar Moleküle in gewisser Weise Energie, allerdings nicht so komplex und produktiv wie Zellen.

- Dann sind dort die metabolischen Prozesse (Stoffwechselprozesse) der Zellen. Diese sind extrem vielfältig und komplex miteinander verwoben. Der abstrakte Komplexitätsbegriff kann dies zwar anzeigen, aber nur ‚äußerlich‘; die Besonderheiten dieser Prozesse werden damit nicht sichtbar.

- Schließlich das Phänomen des Zellkerns mit Molekülen, die einen Bauplan kodieren; man könnte dies auch als eine Form von Gedächtnis beschreiben. Zum kodierten Bauplan gibt es auch eine komplexe Dekodierungsmaschinerie. Eine rein formale Repräsentation im Komplexitätsbegriff macht die Besonderheit nicht sichtbar. Wenn man weiß, worauf es ankommt, könnte man eine entsprechende Systemstruktur zusammen mit den notwendigen Operationen definieren.

- Was sich hier andeutet, ist, dass die abstrakte Seite der formalen Repräsentation als solche zwar nahezu alles zulässt an Formalisierung, aber welche Struktur letztlich etwas Sinnvolles in der empirischen Welt kodiert, folgt aus der abstrakten Struktur alleine nicht. Dies muss man (mühsam) aus den empirischen Phänomenen selbst herauslesen durch eine Art induktive Modellbildung/ Theoriebildung, also das, was die empirischen Wissenschaften seit Jahrhunderten versuchen.

- Der Versuch, ‚auf die Schnelle‘ die sich hier andeutenden Komplexitäten zu systematisieren, wird also nur gelingen, wenn die Verallgemeinerungen die entscheidenden empirischen Inhalte dabei ’nicht verlieren‘.

- Ohne diese Problematik an dieser Stelle jetzt weiter zu vertiefen (darauf ist später nochmals zurück zu kommen), soll hier nur ein Gedanke festgehalten werden, der sich mit Blick auf die nachfolgende Phase anbietet: mit Blick aufs Ganze und den weiteren Fortgang könnte man in der ersten Phase von Emerging Life als grundlegendes Ereignis die Ausbildung der Fähigkeit sehen, eine Art strukturelles Gedächtnis bilden zu können, das sich bei der Weitergabe strukturell variieren lässt. Damit ist grundlegend der Ausgangspunkt für die Kumulation von Wissen unter Überwindung der reinen Gegenwart möglich geworden, die Kumulierung von ersten Wirkzusammenhängen. Diese Urform eines Gedächtnisses bildet einen ersten grundlegenden Meta-Level für ein erstes Ur-Wissen von der Welt jenseits des Systems. Der Emerging Mind aus der nächsten Phase wäre dann der Schritt über das strukturelle Gedächtnis hin zu einem lokal-dynamischen Gedächtnis.

- Dann stellt sich die Frage, welche der nachfolgenden Ereignisse in der Evolution eine weitere Steigerung der Komplexität manifestieren? Kandidaten kann man viele finden. Zellen haben gelernt, sich in immer komplexeren Verbänden zu organisieren, sie haben immer komplexere Strukturen innerhalb der Verbände ausgebildet, sie konnten in immer unterschiedlicheren Umgebungen leben, sie konnten innerhalb von Populationen immer besser kooperieren, konnten sich auch immer besser auf die Besonderheiten anderer Populationen einstellen (als potentielle Beute oder als potentielle Feinde), und konnten immer mehr Eigenschaften der Umgebungen nutzen, um nur einige der vielfältigen Aspekte zu nennen. Manche bildeten komplexe Sozialstrukturen aus, um in zahlenmäßig großen Populationen gemeinsam handeln zu können (Schwärme, ‚Staaten‘, Verbünde, ….). Nach vielen Milliarden Jahren, von heute aus erst kürzlich, vor einigen Millionen Jahren, gab es aber Populationen, deren zentrale Informationsverarbeitungssysteme (Nervensysteme, Gehirne), das individuelle System in die Lage versetzen können, Vergangenes nicht nur zu konservieren (Gedächtnis), sondern in dem Erinnerbaren Abstraktionen, Beziehungen, Unterschiede und Veränderungen erkennen zu können. Zugleich waren diese Systeme in der Lage Gegenwärtiges, Gedachtes und neue Kombinationen von all dem (Gedachtes, Geplantes) symbolisch zu benennen, auszusprechen, es untereinander auszutauschen, und sich auf diese Weise ganz neu zu orientieren und zu koordinieren. Dies führte zu einer revolutionären Befreiung aus der Gegenwart, aus dem Jetzt und aus dem ‚für sich sein‘. Damit war mit einem Mal alles möglich: das schrittweise Verstehen der gesamten Welt, die schrittweise Koordinierung allen Tuns, das Speichern von Wissen über den Moment hinaus, das Durchspielen von Zusammenhängen über das individuelle Denken hinaus.

- Als nächster Komplexitätssprung wird daher das Auftreten von Lebewesen mit komplexen Nervensystemen gesehen, die ein Bewusstsein ausbilden konnten, das sie in die Lage versetzt, miteinander ihre internen Zustände symbolisch austauschen zu können, so dass sie einen Siegeszug der Erkenntnis und des Aufbaus komplexer Gesellschaften beginnen konnten. Dieses Aufkommen des Geistes (‚Emerging Mind‘) definiert sich damit nicht nur über die direkt messbaren Strukturen (Nervensystem, Struktur, Umfang,..), sondern auch über den Umfang der möglichen Zustände des Verhaltens, das direkt abhängig ist sowohl von den möglichen Zuständen des Gehirns, des zugehörigen Körpers, aber auch über die Gegebenheiten der Umwelt. Anders ausgedrückt, das neue Potential dieser Lebensform erkennt man nicht direkt und alleine an ihren materiellen Strukturen, sondern an der Dynamik ihrer potentiellen inneren Zustände in Wechselwirkung mit verfügbaren Umwelten. Es ist nicht nur entscheidend, dass diese Systeme symbolisch kommunizieren konnten, sondern auch WAS, nicht entscheidend alleine dass sie Werkzeuge bilden konnten, sondern auch WIE und WOZU, usw.

- Es ist nicht einfach, dieses neue Potential angemessen theoretisch zu beschreiben, da eben die rein strukturellen Elemente nicht genügend aussagestark sind. Rein funktionelle Aspekte auch nicht. Es kommen hier völlig neue Aspekte ins Spiel.

Die Fortsezung gibt es HIER.

Einen Überblick über alle Blogeinträge von Autor cagent nach Titeln findet sich HIER.

Einen Überblick über alle Themenbereiche des Blogs findet sich HIER.