Decher, Friedhelm, Handbuch der Philosophie des Geistes, Darmstadt: WBG Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2015 (Im Folgenden abgekürzt: HPG)

KONTEXT

- An dieser Stelle sei nochmas darauf aufmerksam gemacht (vgl. die Anmerkungen im ersten Teil dieser Besprechung, besonders Nr.4), dass diese Besprechung in keiner Weise die eigene Lektüre des Buches von Decher ersetzen kann. Ich lese das Buch im Lichte meiner Fragen, andere werden möglicherweise etwas anderes in dem Buch erkennen. Die Lektüre eines Buches ist niemals eine 1-zu-1 Angelegenheit (ein Umstand, warum auch die sogenannte Offenbarungsschriften im Judentum, Christentum und im Islam im Gang der Geschichte immer wieder – und zwar unvermeidbar – unterschiedlich interpretiert werden).

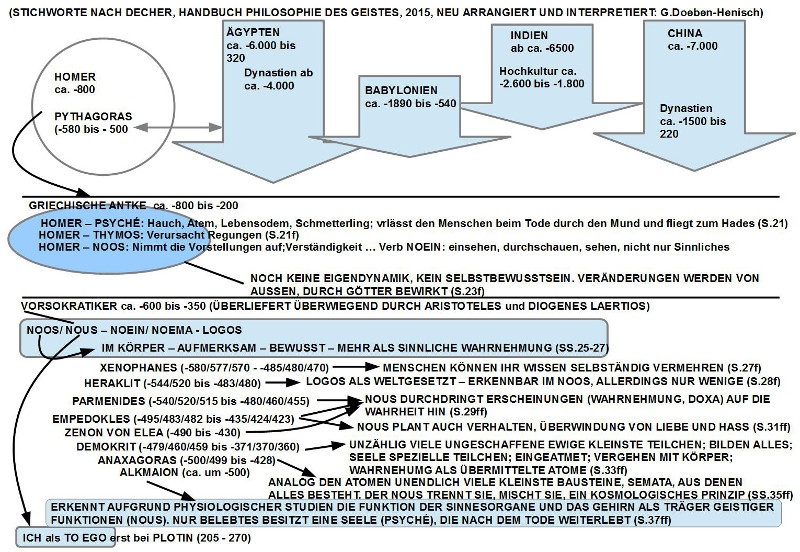

- Nach der kurzen Einführung in das Phänomen Geist beginnt Decher seine gedankliche Expedition zum Begriff Geist bei den alten Ägyptern und den Vorsokratikern. In Teil 2 habe ich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der zentralen Begriffe wie Noos/ Nous, Thymos, Psyché, Aisthesis, Noema, Logos und deren Interpretation grundsätzlich eine Herausforderung darstellt, die aus der Art und Weise resultiert, wie Sprache und Erkennen beim Menschen funktionieren.

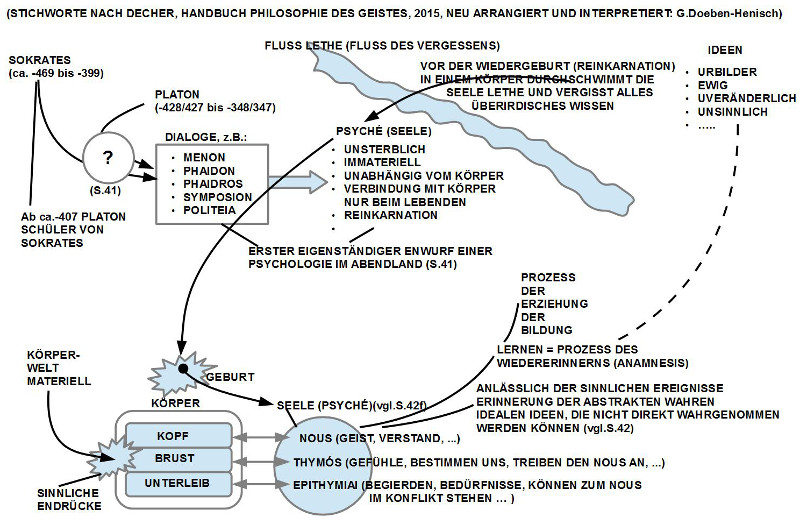

- Im nächsten Kapitel (hier Teil 3) wendet sich Decher Platon zu, und hier speziell dem Verhältnis von Geist (Nous) und Seele (Psyché). Grundsätzlich geht Platon von einer Trennung von Körper und Seele (Psyché) aus, wobei der Geist (Nous) ein Teil der Seele ist. Die Seele gehört zum unkörperlichen immateriellen überindividuellen und unsterblichen Lebensprinzip im Gegensatz zum materiellen sterblichen Körper. Der Geist scheint zwar der Ort zu sein, wo die aus der Materialität herrührenden sinnlichen Erregungen sich zu ersten bewussten Vorstellungen formen können und wo diese Anregungen zur Erinnerung an präexistierende immaterielle unendliche Ideen führen können, die ebenfalls im Geist bewusst werden können, aber der Geist ist nur ein Moment an der Seele, die als solche als immateriell und unsterblich gilt. Im Diskurs von Teil 3 wird aufgezeigt, wie wir heute Platon neu interpretieren können, wenn wir das heute verfügbare Wissen benutzen.

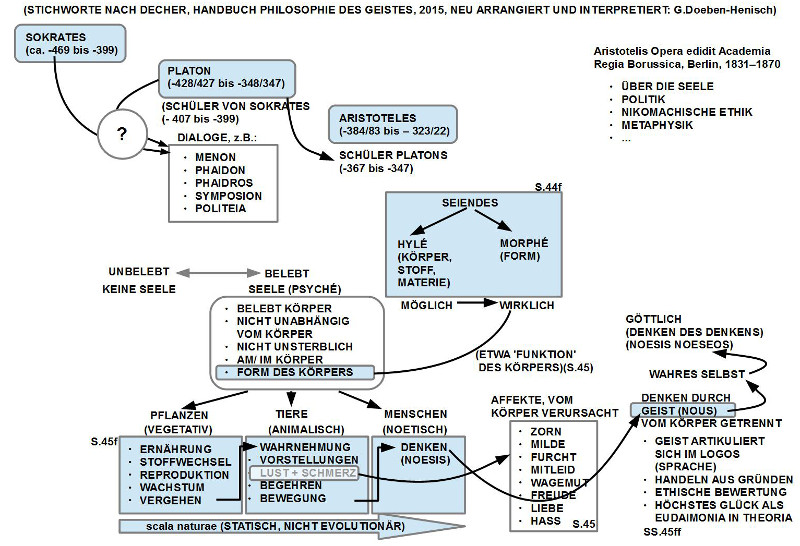

ARISTOTELES (SS.44 – 50)

- Platon war Schüler des Sokrates, Aristoteles Schüler des Platon ab -367 bis zum Tode Platons -347. Nach dem Tode entwickelte Aristoteles viele neue und gegensätzliche Positionen verglichen mit Platon.

- Decher konzentriert sich in seiner Darstellung auf das Begriffspaar Geist (Nous) und Seele (Psyché).

-

Hervorstechend ist, dass die Seele bei Aristoteles nicht unsterblich ist; sie ist an den sterblichen Körper gebunden und vergeht mit ihm. Allerdings ist die Seele für den Körper das, was Aristoteles seine Form (morphé) nennt: in der erscheinenden Form wird der Raum des Möglichen (Potenz) zum konkreten Seienden realisiert. Das Mögliche ist im Material, im Körper, im Stoff (hylé) angelegt und findet seine Bestimmung, sein Ziel, seine Erfüllung in der Form, in der Gestalt. So gesehen erscheint die Seele (wie Decher auch deutend anmerkt) auch wie die Funktion des Körpers und darin als ein belebendes Prinzip, das das Belebte von dem Unbelebten unterscheidet.

-

Entsprechend zu den unterscheidbaren Stufen des Belebten ordnet Aristoteles den verschiedenen Belebtheitsstufen unterschiedliche Formen von Seele zu: den Pflanzen eine vegetative Seele, den Tieren eine sensitive/ animalische und den Menschen eine noetische. Die jeweils ‚höhere Stufe‘ enthält die Eigenschaften der unteren Stufe samt neuen Eigenschaften.

-

So umfasst die vegetative Seele die Funktion der Ernährung, des Stoffwechsels, des Wachstums und des Vergehens. Die animalische/sinnliche Seele verfügt darüber hinaus über Wahrnehmung, Vorstellungen, Lust- und Schmerzempfindungen, Begehren und Bewegung.

-

Die noetische Seele kann zusätzlich Denken.

-

Während Aristoteles der Seele als Lebensprinzip Immaterialität abspricht, meint er dem Geist (Nous) eine Immaterialität zusprechen zu müssen. In der Bewegung des Geistes, im Denken, offenbart sich eine Form von Wirklichkeit, die er als immateriell betrachtet. Geist verweist auf ein Göttliches, das im Denken des Denkens in reiner Form vorliegt. Im menschlichen Geist artikuliert sich auch der Logos durch das gesprochene Wort.

DISKURS

-

Folgt man der Darstellung von Flashar (1983), dann ist die Quellenlage bei Aristoteles äußerst schwierig und die zeitliche und redaktionelle Anordnung der Texte bietet viele Ansatzpunkte für strittige und divergierende Interpretationen. Die folgenden Überlegungen partizipieren von daher an dieser allgemeinen Situation und sind von daher mit Vorbehalt zu werten, sofern es um Aristoteles als Quelle geht. Dennoch kommt dem Text hier eine eigene Logik zu und um diese geht es dann.

-

Auf den ersten Blick gibt es zwischen der Position von Platon und jener von Aristoteles in der Darstellung von Decher nur eine Asymmetrie: Während bei Platon sowohl die Seele wie auch der an der Seele partizipierende Geist unsterblich sind, ist bei Aristoteles die Seele sterblich und der an der Seele partizipierende Geist unsterblich. Dies wirkt auf den ersten Blick befremdlich.

DEUTUNG DURCH HIRSCHBERGER

-

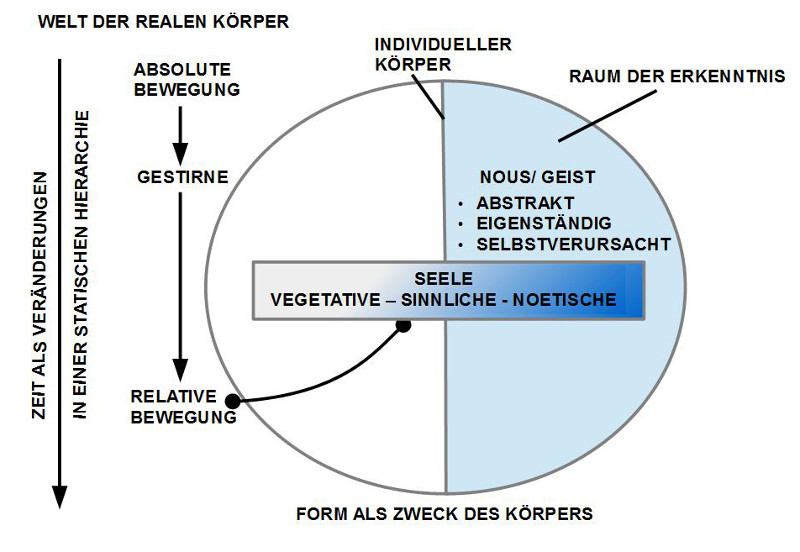

Hirschberger skizziert das Konzept der Seele bei Aristoteles (vgl. SS.209-225) so, dass der empirische Aufhänger für das Seelenkonzept zwar die empirisch feststellbare Bewegung des Lebendigen ist, dass diese Bewegung aber für Aristoteles nur relativ ist gemessen an den je größeren Bewegungen der Erde und des Himmels. Und diese relative Bewegung eines Lebewesens verschwindet mit dem Zerfall des Körpers, während die je größeren Bewegungen erhalten bleiben. Bezüglich dieser je größeren Bewegungen folgert Aristoteles dann, dass es eine erste Ursache geben muss, etwas, das als erster unbewegte Beweger alle anderen Bewegungen erzeugt. Dies ist dann eine absolute Bewegung und fällt mit dem Begriff Gott zusammen. Demgegenüber gilt vom Geist, dass er zwar über die Sinnesorgane auch beeinflusst wird, er leidet, aber es gibt abstraktere Begriffe und höhere Denkformen, die unabhängig von den Sinnesreizen sind, die aus dem Geist selbst erwachsen. Diese Eigenschaften deuten für Aristoteles darauf hin, dass der Geist – mehr als die körpergebundene Seele – etwas Göttliches haben muss, das über das Konkrete, über den individuellen Körper, hinausweist. In diesen Eigenschaften partizipiert er am Unsterblichen.

DEUTUNG DURCH FLASHAR

-

Flashar (1983) stimmt mit seinen Argumentationslinien (vgl. SS.411-418) weitgehend mit Hirschberger überein, bietet aber zwei Aspekte, die besonders sind.

-

Zum einen macht er darauf aufmerksam, dass es neben der Naturalisierung der Seele bei Aristoteles auch noch den Dialog Eudemus gibt, in dem von der Unsterblichkeit der Seele gehandelt wird. Für Aristoteles als Naturforscher ist die Seele allerdings an den sterblichen Körper gebunden und geht mit ihm auch unter. Die Seele gilt als Form, Zweck, Bewegungs– und Lebensprinzip des Körpers, das sich in vielfältigen Formen und Stufen (in Pflanzen, Tieren und Menschen) ausdrückt. Auf der Ebene der Wahrnehmung fliesen die unterschiedlichen Sinne zu einem gemeinsamen Sinn zusammen, der sich in Form einer selbstbewussten Wahrnehmung erfahrbar macht (verortet im Herzen). In der Vorstellung und im Traum löst sich die Seele von konkreten Objekten, aber benötigt immer noch vorausgehende Wahrnehmungen, die in diesen Formen nachwirken.

-

Die Bewegungen der Seele, die sich im Wahrnehmen manifestieren, im Vorstellen, Denken und Streben, gerät mit der Geistseele (nous) in einen Bereich, wo die Trennung zwischen erleidendem Geist und selbst bewirkendem Geist fließend wird. Der selbständige Geist löst im abstrakten Denken die Objekte aus der sinnlichen Welt heraus und kommt damit in eine Zustandsform, wo Denken und Gedachtes identisch werden. Hier deutet sich eine reine Aktualität des Nous an, die ihn vom vergänglichen erleidenden Körper unterscheidet und ihn als ewig, unvergänglich erscheinen lässt.

-

Wie ein so sich selbst Bewegendes Ewiges in einen endlichen, sterblichen Körper gelangen kann, wie genau die Wechselwirkung mit der doch sterblichen Seele zu denken ist, bleibt eher unklar.

-

AUS HEUTIGER SICHT

-

Ähnlich wie schon im vorausgehenden Text zu Platon kann und muss man hier auch die Frage stellen, wie sich diese Position von Aristoteles heute ausnimmt. Kann man seine Sicht so stehen lassen oder kann (und muss) man seine Sicht modifizieren.

-

Wieder analog zur Diskussion bei Platon kann man aus heutiger Sicht darauf abheben, dass Aristoteles bei seiner begrifflichen Analyse an der Oberfläche der Erkenntnis verweilt, ohne dass es ihm damals möglich war, hinter diese Oberfläche zu schauen.

-

Denn die Wahrnehmung der Bewegung als charakteristische Eigenschaft des Lebendigen konnte mittlerweile durch eine Analyse der Bestandteile eines Lebendigen dahingehend erweitert werden, dass wir heute jedes Lebendige als gigantische Symbiose von biologischen Zellen rekonstruieren können, die aus Molekülen (bzw. dann Atomen usw.) bestehen. Die Anordnung dieser Zellen (ihre Form, ihre Struktur und Funktion) ist so, dass sie durch Aufnahme von freier Energie in der Lage sind, eine Vielzahl von Veränderungen bzw. von Bewegungen ausführen zu können. Das, was die lokal zu beobachtenden Bewegungen ermöglicht, wird heute Energie genannt, bei Aristoteles (und Platon) hieß es Psyché.

-

Die Frage ist, ob wir damit heute letztlich mehr verstanden haben. Sicher, wir konnten die Gestalt der Körper auf kleinere Gestalten (Zellen, Moleküle, Atome, …) zurückführen, aber jetzt zu sagen, dass es freie Energie ist, anstatt wie Platon und Aristoteles Psyché, macht auf dieser Ebene letztlich keinen wirklichen Unterschied. Was Energie letztlich ist, wissen wir nur über die Wirkungen, die Energie hervorbringt. Nicht anders verhält es sich mit dem Begriff Psyché. Aktuell macht es allerdings Sinn, zu unterscheiden zwischen dem Lebensprinzip der antiken griechischen Philosophie als Bewegung der Psyché und dem Lebensprinzip der Wissenschaft im 21.Jahrhundert verstanden als Bewegung der Energie.

-

Fragt sich, ob man im Analogieschluss auch die anderen Überlegungen von Aristoteles übertragen könnte? Macht es Sinn, analog nach einem ersten Beweger zu fragen, sozusagen nach einer ersten Energie, die die Quelle, die erste selbstgenügsame Ursache für jegliche Energie ist? Kann man wie Aristoteles folgern, dass eine solche erste Energie letztlich ewig ist, da sie nicht nicht sein kann?

-

Rein logisch machen alle diese Fragen wenig Sinn, da uns letztlich die Kategorien fehlen, in denen wir jenseits dieser Phänomene den absoluten Referenzrahmen solcher Begriffe denken können.

-

Bei Aristoteles war das Lebensprinzip der Psyché aber auch mehr als nur ein Gedanke: es war angefüllt mit Trieben, Bedürfnissen, Emotionen, Gefühlen, dem Schönen, dem Wohlgefallen, dem Glück usw. M.a.w. das Leben ist nicht nur Gedanke sondern gefülltes und gefühltes Ereignis, in dem wir sind, das uns ausmacht. Die Unbegreiflichkeit und Irrationalität des Lebens liegt primär in den Fakten selbst; die Begriffe für sich sind entweder sinnlos oder – ohne Bindung an irgend etwas – beliebig. Nur durch Bezug zu einem vollziehenden Ereignis kommt Ihnen ein Inhalt, eine Bedeutung zu. Und durch diesen Bezug sind sie wahr oder falsch, gut oder schlecht, usw.

-

Für das Projekt der Rekonstruktion des Geistes mit technischen Mitteln (vgl. www.emerging-mind.org) stellen sich daraus viele interessante Fragen, Fragen einer experimentellen Philosophie.

-

SONSTIGE QUELLEN

- Flashar, Hellmut (Hg.), (1983), ÄLTERE AKADEMIE. ARISTOTELES – PERIPATOS, Basel – Stuttgart: Schwabe & Co AG – Verlag, Bd.3 von GRUNDRISS DER GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE. Begründet von Friedrich Ueberweg. Völlig neu bearbeitete Ausgabe.

- Hirschberger, Johannes; GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE. Altertum und Mittelalter, Freiburg – Basel – Wien: Herder, 14.Aufl. 1976

- Holenstein, Elmar; Philosophie-Atlas. Orte und Wege des Denkens, Zürich: Amman Verlag & Co, 2004

Einen Überblick über alle Blogbeiträge des Autors cagent nach Titeln findet sich HIER.